老人ホームの費用相場は?内訳や施設別の相場を徹底解説

老人ホームへの入居を検討する場合、とくに「費用」について気になることが多いでしょう。老人ホームの費用は、施設の種類・立地・提供サービスによって変動するため、調べ始めたばかりの方は混乱してしまうかもしれません。

そこでこの記事では、老人ホームの費用について詳しく解説します。施設別の費用相場はもちろん、費用負担を減らす方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

杉本 悠里子

老人ホームの費用相場は?

一口に老人ホームにかかる費用といっても、その内訳は「初期費用」と「月額費用」の2つに分けられます。支払い計画を立てるためにも、それぞれの費用について把握しておきましょう。それぞれの相場は次のとおりです。

| 比較項目 | 平均値 | 中央値 |

| 初期費用 | 94.7万円 | 10.0万円 |

| 月額費用 | 15.2万円 | 13.5万円 |

それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。

初期費用の相場

老人ホームに入居する場合、「前払い家賃」「保証金」「敷金」などの名目で初期費用が必要となることがあります。(ただし必ず支払うとは限らず、最近は初期費用0円の施設も増えています)この初期費用は高額になるケースが多く、支払う場合の平均値は100万円程度です。ただし中央値を見ても分かるとおり、初期費用が安価に設定されている施設も少なくありません。もしまとまった資金を用意することが難しい場合は、初期費用が0~10万円程度に設定されている施設を探してみてください。

| 比較項目 | 平均値 | 中央値 |

| 初期費用 | 94.7万円 | 10.0万円 |

月額費用の相場

老人ホームの月額費用には、介護サービス費(介護保険自己負担分)・賃料・管理運営費・食費などが含まれています。平均値と中央値に大きな差はなく、13万円〜16万円の範囲に収まるケースが多いでしょう。

| 比較項目 | 平均値 | 中央値 |

| 月額費用 | 15.2万円 | 13.5万円 |

ただし、老人ホームの月額費用は、施設の種類や立地、提供されるサービスによって大きく異なることは知っておきましょう。立地別・種類別の相場は、記事後半で詳しく解説します。

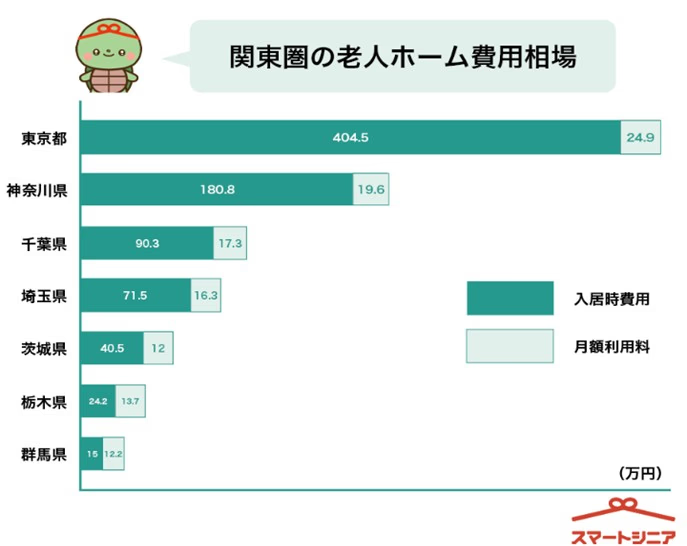

関東圏の老人ホーム費用相場

老人ホームの費用は、エリアによっても異なります。以下の表は、関東圏の費用相場を、都道府県別にまとめたものです。

|

| 入居時費用 | 月額利用料 |

| 東京都 | 404.5万円 | 24.9万円 |

| 千葉県 | 90.3万円 | 17.3万円 |

| 埼玉県 | 71.5万円 | 16.3万円 |

| 神奈川県 | 180.8万円 | 19.6万円 |

| 群馬県 | 15.0万円 | 12.2万円 |

| 茨城県 | 40.5万円 | 12.0万円 |

| 栃木県 | 24.2万円 | 13.7万円 |

このように、都道府県によっても費用が大きく異なることがわかります。

地価が高いエリアでは、老人ホームにかかる費用も高くなります。費用をなるべく抑えたい場合は、地価が安いエリアにある施設を選びましょう。

老人ホームの費用相場を種類別に解説

前述したとおり、老人ホームの種類によっても初期費用・月額費用の相場は大きく異なります。主な種類別に、老人ホームの費用相場を比べてみましょう。

| 種類 | 運営機関 | 初期費用相場 | 月額費用相場 |

| 介護付き有料老人ホーム | 民間施設 | 0~630万円 | 15.0~35.1万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 0~46.0万円 | 13.4~31.5万円 | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 0~22.1万円 | 11.3~23.9万円 | |

| グループホーム | 0~15.4万円 | 12.4~19.7万円 | |

| シニア向け分譲マンション | 2,300~4,350万円 | 10.0~29.2万円 | |

| 特別養護老人ホーム (特養) | 公的施設 | 0円 | 4.9~15.0万円 |

| ケアハウス (軽費老人ホームC型) | 0~30.0万円 | 9.3~22.0万円 | |

| 介護老人保健施設 (老健) | 0円 | 6.7~16.2万円 | |

| 介護医療院 | 0円 | 6.8~17.0万円 | |

公的施設は、その多くで初期費用がかからず、月額費用も低く設定されています。そのため人気が高く、入居待ちが発生している施設も少なくありません。民間施設の初期費用・月額費用は公的施設より高いこともありますが、介護サービス費には介護保険が適用されます。スムーズに老人ホームへ入居したい場合はまず民間施設に入り、公的施設に空きが出るのを待ってもいいでしょう。それぞれの施設ごと、費用の特徴についてさらに詳しく解説します。

介護付き有料老人ホームの費用

介護付き有料老人ホームは、要介護の方を対象に、介護サービスや生活支援サービスを提供している民間施設です。都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、介護サービスの提供基準を満たしている施設のみが「介護付き有料老人ホーム」と名乗れます。

充実した設備や独自のサービス、医療機関との連携など、施設ごとに独自の特色を持っているのが特徴です。公的施設よりも施設数が多く、豊富な選択肢の中からニーズに合った施設を選べます。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0~630万円 | 15.0~35.1万円 |

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスを提供する老人ホームです。介護付き有料老人ホームと異なり、介護サービスは提供しません。そのため、介護サービスを受けたい場合は、外部の居宅介護支援事業所と契約し、訪問介護による介護サービスを受ける必要があります。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0~46.0万円 | 13.4~31.5万円 |

サービス付き高齢者向け住宅の費用

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者が暮らしやすいよう、バリアフリー構造で設計された住宅です。介護施設ではなく住宅として扱われます。1日のスケジュールが決められておらず、必要なサポートを受けながら、自由度の高い生活を楽しめるのが魅力です。

サービス付き高齢者向け住宅は、以下の2つに分けられます。

● 一般型:自立した方の入居を想定しており、介護サービスは提供されない。

● 介護型:担当の介護士が介護サービスを提供してくれるため、要介護度が高くても入居できる。

一般型のサービス付き高齢者向け住宅で介護サービスを利用したい場合は、外部の介護事業者と契約することが必要です。また、要介護度が悪化した場合、退去になる可能性があります。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0~22.1万円 | 11.3~23.9万円 |

グループホームの費用

グループホームとは、要支援2以上、原則65歳以上で、認知症を患っている方を対象にした施設です。5〜9人ほどのユニットを組んで、専門のスタッフからサポートを受けながら、共同生活を送ります。

スタッフが身のまわりのすべてを行うのではなく、入居者それぞれが自分でできることを担当し、役割分担をしながら生活するのが特徴です。認知症の進行を緩やかにできる効果が期待できます。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0~15.4万円 | 12.4~19.7万円 |

シニア向け分譲マンションの費用

シニア向け分譲マンションは、高齢者が暮らしやすいよう設計され、必要な生活支援サービスを受けられるマンションのことです。購入することにより所有権を持つことができ、売却や相続が可能であるという特徴があります。

シニア向け分譲マンションの中には、手厚いサービスを受けられるところや、プールや温泉、シアタールームなどの共用設備を備えているところもあります。快適な生活を送れる分、費用も高額です。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 2,300~4,350万円 | 10.0~29.2万円 |

特別養護老人ホームの費用

特別養護老人ホームは、自治体や社会福祉法人が運営する公的施設です。入居対象は要介護度3以上の方であり、介護サービスをメインに提供します。

公的施設であるため、入居一時金がかからず、月額利用料も安いのが特徴です。

費用が安いため人気が高く、入居待ちの方が多い点には注意が必要です。入居までに半年、長ければ数年かかる場合もあります。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0円 | 4.9~15.0万円 |

ケアハウスの費用

軽費老人ホーム(ケアハウス)とは、自宅での生活が困難な高齢者を対象とした施設です。軽費老人ホームにはA型、B型、C型(ケアハウス)がありましたが、A型とB型の新設が廃止され、C型に一本化されています。

軽費老人ホーム(ケアハウス)は、さらに以下の2つに分けられます。

● 自立型:自立した方を対象に、生活支援サービスを提供する

● 介護型:要介護度1以上の方を対象に、介護サービスを提供する

その名の通り、比較的安い費用で必要なサービスを受けられるのが特徴です。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0~30.0万円 | 9.3~22.0万円 |

介護老人保険施設の費用

介護老人保健施設(老健)は、退院後、すぐに自宅で生活できない方を対象にした施設です。在宅復帰を目指し、リハビリや介護サービス、医療ケアなどを受けながら、3〜6ヶ月ほど入居します。

入居一時金がかからず、月額利用料も安いのが特徴です。ただし、あくまでも退院後、在宅での生活を目指すための施設であるため、一定期間しか入居できません。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0円 | 6.7~16.2万円 |

介護医療院(介護療養型医療施設)

介護医療院は、医療機能と生活機能を併せ持った施設です。以下の2つに分けられます。

● I型:重篤な疾患を抱えている方を対象としている

● II型:比較的容態が安定している方を対象としている

医師や看護師が常駐しており、充実した医療ケアを受けられるのが特徴です。また、看取りやターミナルケアにも対応しています。

| 入居一時金 | 月額利用料 |

| 0円 | 6.8~17.0万円 |

公的施設と民間施設の費用の違いについて

公的施設と民間施設の費用の違いについて、もう少し詳しく解説します。

| 運営機関 | 該当施設 | 特徴 |

| 公的施設 | 特別養護老人ホーム(特養) ケアハウス(軽費老人ホームC型) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 | 月額費用が安い 初期費用が安い、もしくは不要 収入に応じて料金が決まる 入居要件が厳しい 入居待機者が多い |

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 グループホーム シニア向け分譲マンション | 公的施設と比べると料金が高い 初期費用がかかる場合もある 選択肢が広い スムーズに入居できる |

公的施設は総じて月額費用が安く、初期費用も安い(もしくは不要)です。利用料金については介護レベルだけではなく入居者(世帯)の収入によって決まる施設もあり、資金に余裕がない方でも入居しやすいことも特徴といえるでしょう。その反面、入居要件が厳しく、入居待機者が多いことはデメリットです。

民間施設は、公的施設と比べると料金が高いことは否めません。初期費用がかかる施設も多く、月額費用は民間施設のほうが5〜10万円程度高いです。ただし民間施設は選択肢が広く、スムーズに入居しやすいことはメリットだといえるでしょう。入居者に毎月15万円以上の年金収入があり、公的施設へすぐに入居できない場合には、民間施設への入居を検討してみてください。

老人ホームの費用の内訳

老人ホームの費用は大きく分けて「入居一時金」と「月額利用料」の2つに分けられると紹介してきましたが、月額利用料も次のような項目に分けられます。

● 施設介護サービス費用

● 居住費

● 食費

● 管理費(光熱費・人件費など)

● サービス加算

● 上乗せ介護費

● 医療費・薬代

● 日常生活費

ここからは、老人ホームの費用の内訳について詳しく見ていきましょう。

施設介護サービス費用

施設サービスとは、要介護者が「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」などに入所して介護サービスを受けることを指します。施設サービスにかかった費用のうち、9割は介護保険でまかなわれ、残り1割(一定以上の所得者は2割または3割)を利用者が負担します。この利用者の自己負担額が、施設介護サービス費用です。施設介護サービス費用は介護レベルによって上限が決まっているため、支出の目途は立てやすいでしょう。

なお、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などを利用している場合は、施設側から介護サービスを受けないため、施設介護サービス費用はかかりません。(ただし外部の介護サービスを利用する場合は、施設料金とは別に、居宅サービス費用を負担する必要があります)

居住費

老人ホームの月額費用には居住費、つまり家賃も含まれます。居住費は施設の立地に大きく影響されますが、入居する部屋のタイプによって異なることも特徴です。民間施設・公的施設で居住費の決まり方が少し違うため、詳しく見ていきましょう。(なお、居住費については介護保険の対象とはなりません)

民間施設の場合

民間の老人ホームの場合、法律で定めがあるわけではないため、居住費の設定方法は多岐にわたります。たとえば広い居室や、設備のグレードが高い居室、娯楽施設や提供サービスが充実した老人ホームの居室は、相場より高いことも多いです。

月額10万円未満に設定されている施設もあれば、月額100万円以上の施設もあるため、入居先を選ぶときによく確認してみてください。

公的施設の場合

公的施設(介護保険施設)の場合、月々の費用は法令で定められています。個室・多床室(大部屋や相部屋)・ユニット型個室など居室のタイプによって費用に差はありますが、たとえば角部屋だからといって居住費が高くなることはありません。たとえば特養の場合、居住費は次のように定められています。

| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 |

| 27,450円 | 26,930円 | 61,980円 |

なおユニット型個室とは、個室型よりも少し広く、共用スペースもついたタイプの居室です。居住費はユニット型個室がもっとも高額になることを覚えておきましょう。

食費

食事が提供される施設の場合、食費も毎月請求されます。民間施設にはやはり公的な決まりはないため、各事業所が食材費・調理費など勘案しており、1か月あたり3万円〜6万円が相場でしょう。1食ごと食費を細かく設定している施設もあれば、1日分を定額としている施設もあります。たとえば外泊などで食事が不要な場合、事前に伝えておけば、その分の食費は請求されません。

一方で公的施設の場合、一日3食分の食費が、入居者の所得に応じて定められています。(夫婦の場合は、下記所得条要件に預貯金額要件も加わります)

| 基準費用額(日額) | 1,445円 |

| 第1段階 (生活保護を受給している方など) | 300円 |

| 第2段階 (世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額+その他の合計所得金額が80万円以下) | 390円 |

| 第3段階① (世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下) | 650円 |

| 第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額+その他の合計所得金額が120万円超 | 1,360円 |

上記の基準費用額で計算すると、1か月(30日)あたりの食費は43,350円です。

管理費(光熱費・人件費など)

民間施設では、光熱費・人件費などに充当する費用が管理費・運営費などの名目で徴収されることもあります。管理費にどのような費用が含まれているかは施設ごとに異なり、代表的な項目は次のとおりです。

● 光熱費

● 共用施設の維持管理費

● 事務員の人件費

● 燃料費

● 消耗品費

● レクリエーション用品設備費

このあと紹介する「医療費・薬代」「日常生活費」が、管理費に含まれていることもあります。

サービス加算

基本となる施設介護サービスに加えて、各施設が何らかのサービス・設備・人員配置体制を強化している場合には、その内容に応じてサービス加算費用が請求されます。加算対象の例は次のとおりです。

| 加算の種類 | サービス内容 |

| 夜間支援等体制加算 | 夜勤スタッフを配置する |

| 夜間看護体制加算 | 24時間体制で看護師を配置している |

| 個別機能訓練加算Ⅰ | 身体機能維持を目的とした機能訓練を実施する |

| 個別機能訓練加算Ⅱ | 日常生活に必要な動作維持を目的とした機能訓練を実施する |

| 看取り介護加算 | 看取り介護を実施する |

| サービス提供体制強化加算 | 「介護福祉士」「勤続3年以上の職員」などの割合が高い |

| 介護職員処遇改善加算 | 介護職の処遇改善を実施している |

たとえば介護付き有料老人ホームの中には24時間体制で介護・看護サービスを提供している施設もありますが、そのような場合は月額費用にサービス加算が含まれるということです。介護サービスの質が高くなるほど、月額費用も高くなることは覚えておきましょう。

上乗せ介護費

介護保険法で定められている人員配置基準では、入居者3名に対して介護・看護職員を1名配置すると定められています。そして、施設内で介護サービスを提供する介護付き有料老人ホームなどが、この基準を超えて職員を配置している場合に請求できるのが「上乗せ介護費」です。

上乗せ介護費は施設ごとに異なるため、月額費用に含まれているのかどうか、含まれているなら毎月いくらなのか、あらかじめ確認しておきましょう。

医療費・薬代

老人ホームへ入居後の医療費や薬代は、入居者本人が負担します。老人ホームへ入居する前と同じく健康保険も適用されるため、全額自己負担するわけではありませんが、一定の負担が生じることは覚えておきましょう。

なお、医師が常勤する介護施設は珍しく、基本的には老人ホームと提携している医療機関の嘱託医が入居者の健康管理にあたります。もし専門的な医療ケアが必要な場合には病院を受診し、必要に応じて通院・入院することになりますが、これら費用も入居者の負担です。

日常生活費

老人ホームでの生活に使う日用品(歯ブラシや石鹸など)や、お菓子などの嗜好品、本などの娯楽品を購入するための費用が「日常生活費」です。先述したとおり、これら費用が管理費に含まれていることもあります。

なお、オムツ代については、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)では介護給付に含まれるため、自己負担はありません。一方、民間の有料老人ホームでは入居者の負担で購入する必要があることも覚えておきましょう。

入居一時金

民間の有料老人ホームへ入居する場合、「入居一時金(前払金)」が必要なことがあります。これは前払い家賃としての性質を持つ費用です。数年〜十数年に及ぶ想定有虚期間をもとに計算されるため、数十〜数百万円もの費用が請求されることもあります。ただし先述したとおり、最近では入居者の負担を軽減するために入居一時金を設定していない老人ホームも珍しくはありません。

数十〜数百万円にも及ぶ入居一時金が請求されないとなると、その施設の経営状況を心配する方もいるのではないでしょうか。しかし入居一時金はあくまでも「前払い家賃」としての性質を持つ費用で、一時金の10%〜30%程度は入居手数料として初期償却され、残額は5年〜15年かけて償却されるケースが多いです。つまり入居一時金は、その全額がただちに必要となる経費ではありません。

そのため、たとえ入居一時金を0円に設定しているからといって、そのような老人ホームは倒産しやすいということもないのです。「入居一時金が0円」というのは、あくまでも初期償却を後払いとしてでも入居者を獲得したい老人ホームの経営判断であるため、不安に感じる必要はありません。

入居一時金のメリット・デメリット

入居一時金を支払うとなると、まとまった資金が必要です。手元の現金が減ってしまうため、入居一時金の存在そのものをデメリットと感じている方もいるかもしれません。しかし入居一時金を支払えば、家賃の一部が前払いされるため、月額利用料が割安になるケースが多いです。これは大きなメリットだといえるでしょう。

入居一時金を支払えば手元資金は減ってしまいますが、月額費用は安くなるため、長期にわたって暮らし続ける場合にはメリットのほうが大きいです。反対に、入居一時金が0円の施設なら手元資金を温存できますが、月額費用は割高になるため、予定よりも長く施設に留まることになるとデメリットが大きくなってしまいます。

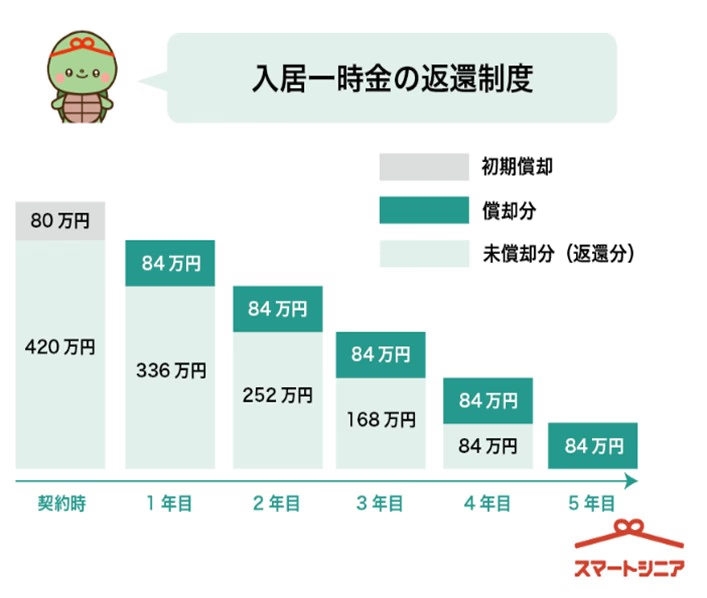

入居一時金の返還制度について

入居一時金は「想定入居期間分の家賃の前払い」という位置付けです。そのため、想定入居期間より前に退去した場合、残りの金額が返還される仕組みになっています。以下では、返還制度を理解するために押さえておきたい用語を説明します。

【初期償却】

初期償却は、入居一時金から差し引かれる、退去時に返還されない費用のことです。入居と同時に償却されるため、「初期償却」と言われます。つまり、返還される額を計算する際は、まずは入居一時金から初期償却分を引く必要があります。

初期償却は、入居金の10〜30%と定めているところが多いです。なお。90日以内に解約した場合は、クーリングオフ制度により初期償却分も返還対象となります。一方で、91日以降は初期償却分は返還されないので注意しましょう。

【償却期間】

償却期間とは、入居一時金が月額利用料として割り当てられる期間のことで、多くの場合は想定入居期間をもとに定められます。償却期間の前に退去する場合は、残りの金額が返還されますが、償却期間を過ぎても入居を継続する場合、返還金はありません。償却期間も施設によって様々なので、入居契約書や重要事項説明などを確認しましょう。

入居一時金が不要な施設はお得なの?

先述したとおり、入居一時金が不要な施設は月額費用が高めに設定されています。そのため入居一時金が不要な施設だからといって、お得であるとは限りません。むしろ家賃の全額を前払いする方式で入居一時金を支払っている場合、たとえ当初の想定期間(償却期間)を超えて老人ホームに暮らし続けたとしても、追加の家賃は必要ありません。そのため長期にわたって同じ施設に暮らし続ける場合には、入居一時金を支払ったほうがお得なのです。

反対に、特別養護老人ホームの空きが出るまでの間は有料老人ホームで暮らすという場合は、短期で退去する可能性もあるため、入居一時金が0円の施設に入居して手元資金を温存してもいいでしょう。

介護保険サービスの自己負担額はどのくらい?

さて、介護保険サービスの自己負担額はどのくらいなのか気になっている方も多いのではないでしょうか。ここからは施設提供の介護サービスを受ける場合と、外部事業者の介護サービス(居宅サービス)を受ける場合について、それぞれ自己負担額の目安を紹介します。

施設提供の介護サービスを受ける場合

「介護付き有料老人ホーム」や「特定施設の指定を受けているケアハウス」などに入居し、施設が提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)を受ける場合の自己負担額は、入居者の介護レベルによって異なります。

| 介護レベル | 特定施設入居者生活介護の自己負担額(30日) |

| 要支援1 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,355円 |

| 要介護2 | 18,362円 |

| 要介護3 | 20,490円 |

| 要介護4 | 22,435円 |

| 要介護5 | 24,533円 |

※自己負担=1割負担の場合

上記の自己負担額が毎月の施設利用料に定額で含まれていることが、施設提供の介護サービスを受ける場合の特徴です。

外部事業者の介護サービスを受ける場合

「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」などに入居し、外部の介護事業者の介護サービスを受ける場合、訪問介護・通所介護などの「居宅サービス」を利用することになります。居宅サービスの場合、サービスを利用した分だけの費用を支払うことになることがポイントです。

介護保険の利用限度額(自己負担額の上限額)は利用者の介護レベルによって定められており、それを超過した分は、全額自己負担しなければなりません。

| 介護レベル | 利用限度額(30日) | 自己負担額(30日) |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

※自己負担=1割負担の場合

「居宅サービス」は「施設提供の介護サービス」と仕組みが異なるため、上限を超えないよう注意してください。もし限度額を超えるほどの介護が必要になった場合は、上のランクの要介護度へ変更することも検討しましょう。

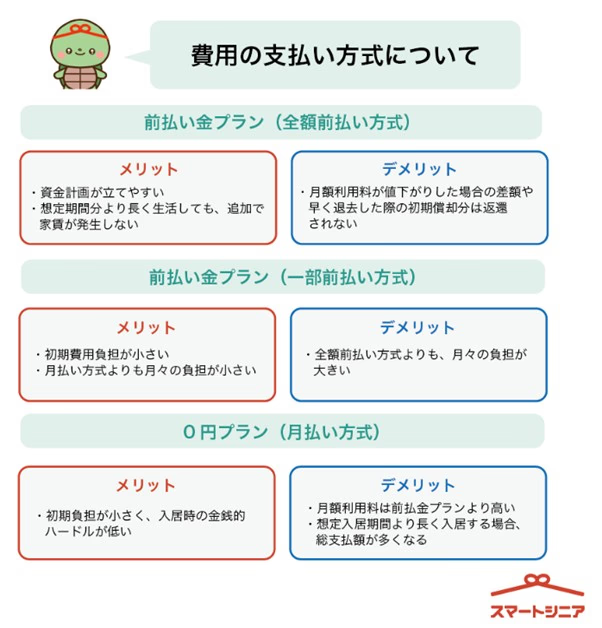

老人ホームの費用の支払い方法

老人ホームの費用は、入居一時金の支払いの有無に応じて3つの支払い方式があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので理解しておきましょう。

前払い金プラン(全額前払い方式)

想定入居期間分にかかる家賃の全額を、一括して前払いする方式です。初期負担は掛かりますが、その後の金銭的負担が少なく、資金計画が立てやすいというメリットがあります。また、想定期間分より長く生活した場合、追加で家賃費用が発生することはありません。そのため、長く生活するほど、一部前払い方式や月払い方式と比べて総支払額を抑えることができます。

しかし、入居期間中に何らかの理由で月額利用料が値下がりした場合、その差額は返還されないというデメリットもあります。また、クーリングオフ期間を過ぎると、早く退去しても初期償却分は返還されないので注意が必要です。

前払い金プラン(一部前払い方式)

入居一時金として、一部家賃を前払いし、残額を月額利用料として支払う形式です。全額前払い方式に比べると、初期負担は低くなります。また、毎月の支払額が高くなる月払い方式と比べると、入居金を一部支払っているため、月々の負担は少なくなります。

0円プラン(月払い方式)

入居一時金がなく、月額利用料として毎月支払う形式です。初期負担が少ないため、入居時の金銭的ハードルが低いのがメリットです。しかし、月額利用料は前払金プランより高いため、想定入居期間より長く入居する場合、総支払額が多くなる方式と言えます。

老人ホームの費用シミュレーション

老人ホームに入居する際は、かかる費用をシミュレーションし、資金計画を立てることが重要です。

ここでは、老人ホームへの入居にかかる費用を、以下の3つのケースごとにシミュレーションしてみましょう。

● 要介護度1で「サービス付き高齢者向け住宅」に入居する場合

● 要介護度3で「介護付き有料老人ホーム」に入居する場合

● 要介護度3で「特別養護老人ホーム」に入居する場合

※なお、単純化のため、負担軽減制度や控除制度などは利用しないと想定します。

※支出は、入居一時金と月額利用料のみと仮定します。

要介護度1で「サービス付き高齢者向け住宅」に入居する場合

まずは、要介護1のAさんが、サービス付き高齢者向け住宅に入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Aさん

| 神奈川県在住 要介護1 65歳から75歳までの10年間、サービス付き高齢者向け住宅に入居する 年金受給額は月10万円、貯金は合計1,500万円 |

サービス付き高齢者向け住宅

| 入居一時金:15万円 月額利用料:15万円 |

この場合、Aさんの収入と支出は以下のとおりです。

| 収入 | 年金受給額 | 1,200万円 |

| 貯金額 | 1,500万円 | |

| トータル | 2,700万円 | |

| 支出 | 入居一時金 | 15万円 |

| 月額利用料 | 1,800万円 | |

| トータル | 1,815万円 |

サービス付き高齢者向け住宅は、民間の老人ホームと比べると費用が安いため、ある程度余裕があることがわかりました。

とはいえ、もし貯金がなかった場合、年金受給額だけで費用を賄うことはできないという試算です。そのため、早いうちから資金計画を立て、必要な資金を確保しておくことが求められます。

要介護度3で「介護付き有料老人ホーム」に入居する場合

続いて、要介護度3のBさんが、介護付き有料老人ホームに入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Bさん

| 東京都在住 要介護3 75歳から85歳までの10年間、介護付き有料老人ホームに入居する 年金受給額は月15万円、貯金は合計1,000万円 |

介護付き有料老人ホーム

| 入居一時金:450万円 月額利用料:20万円 |

この場合、Bさんの収入と支出は以下のとおりです。

| 収入 | 年金受給額 | 1,800万円 |

| 預金額 | 1,000万円 | |

| トータル | 2,800万円 | |

| 支出 | 入居一時金 | 480万円 |

| 月額利用料 | 2,400万円 | |

| トータル | 2,880万円 |

支出が80万円多いという結果になりました。ほかにも、生活費や医療費などがかかることに鑑みて、固定資産の売却や資産運用などを活用し、収入を増やす必要があります。

また、費用負担を抑えるため、地価が安いエリアの施設を検討することが大切です。

要介護度3で「特別養護老人ホーム」に入居する場合

最後に、要介護度3のCさんが、特別養護老人ホームに入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Cさん

| 千葉県在住 要介護3 75歳から85歳までの10年間、特別養護老人ホームに入居する 年金受給額は月10万円、貯金は合計500万円 |

特別養護老人ホーム

| 入居一時金:0円 月額利用料:10万円 |

この場合、Cさんの収入と支出は以下のとおりです。

| 収入 | 年金受給額 | 1,200万円 |

| 貯金額 | 500万円 | |

| トータル | 1,700万円 | |

| 支出 | 入居一時金 | 0万円 |

| 月額利用料 | 1,200万円 | |

| トータル | 1,200万円 |

特別養護老人ホームは費用が安いため、収支は500万円プラスになりました。

ただし、特別養護老人ホームは人気が高く、入居待ちが多発しています。希望の施設にすぐに入れるとは限りません。民間の施設に入居しなければならない可能性もあるため、余裕のある資金計画を立てる必要があります。

老人ホームの費用負担を減らす方法

ここでは、有料老人ホームの費用を安く抑える方法を4つ紹介します。

1.施設の条件や特徴にこだわりすぎない

通常の賃貸と同じで、交通の便が悪い、また居室が狭かったり、築年数が経っている場合、賃料は安くなります。施設の条件(立地、居室の広さ等)にこだわると、その分費用も高くなるため、費用を抑えたい場合は、希望する条件や特徴を考慮して、老人ホームを探しましょう。

2.個室ではなく相部屋にする

老人ホームの居室タイプには個室と相部屋があり、相部屋の方が費用は安い傾向にあります。ただし、同室に入居者がいることに抵抗があったり、他の生活音が気になる方にはストレスになる場合もあります。長期の生活となることや入居者の性格などを考慮したうえで選ぶことが大切です。

3.地価の安い地方で探す

老人ホームの月額利用料は都道府県により変動があります。地価の高い首都圏に比べ、地方の老人ホームであれば費用を抑えることができる場合もあります。自然が豊かな場所でゆったりと暮らしたい、あるいは入居したら外出する機会は少なくて良いと考えている方は、地方での入居を検討してもいいかもしれません。

4.制度を利用する

介護付き有料老人ホームの場合、負担を軽減する制度が5つあります。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護保険の自己負担額が上限限度額を超えた際、市区町村に申請することにより、超過分が「高額介護サービス費」として返還される制度のことです。

上限限度額は所得などによって変わるため、詳しくは市区町村に問い合わせてみてください。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、1年間で支払った医療保険と介護保険の合計額が自己負担限度額を上回った場合に、超過分が払い戻される制度のことです。限度額は年額56万円を基本とし、所得などに応じて設定されます。利用を検討する場合は、市区町村に問い合わせてみてください。

医療費控除

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の控除を受けられる制度のことです。1年間にかかった医療費が10万円(合計所得が200万円未満の方は合計所得の5%)を超える場合は、制度を利用できます。

負担が軽減される額は施設によって異なり、控除の対象となるのは介護サービス費や居住費、食費などです。

<全額>

● 介護老人保健施設

● 介護医療院

● 介護療養型医療施設 など

<費用の1/2>

● 特別養護老人ホーム

● 地域密着型特別養護老人ホーム など

有料老人ホームにかかる費用は、基本的には控除の対象外です。ただし、医療機関を受診するための交通費や薬代、一定の条件を満たす介護サービス費の一部には、医療費控除が適用されます。

なお、制度を利用するためには確定申告を行う必要があります。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)とは、介護保険施設に入居している方、あるいはショートステイを利用している方のうち、一定の条件を満たしている方に適用される、費用負担の軽減制度です。

具体的には、以下のような施設に入居している方が対象となります。

● 特別養護老人ホーム

● 介護老人保健施設

● 介護医療院

1日あたりの自己負担限度額が、利用者の区分ごとに定められています。限度額を超えた分が、介護保険から支給される仕組みです。

<利用者負担段階ごとの、1日あたり自己負担限度額>

| 利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | |||

| 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||

| 第1段階 | 490円 | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |

| 第2段階 | 490円 | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |

| 第3段階① | 1,310円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |

| 第3段階② | 1,310円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 |

| 第4段階 | 限度額なし(対象外) | ||||

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合)」

<各利用者負担段階に該当する対象者の要件>

| 利用者負担段階 | 対象者 |

| 第1段階 | 生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本人の預貯金等が1,000万円以下 (配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)の方 |

| 第2段階 | 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方で、かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,650万円以下)の方 |

| 第3段階① | 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方で、かつ本人の預貯金等が550万円以下 (配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,550万円以下)の方 |

| 第3段階② | 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方で、かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,500万円以下)の方 |

| 第4段階(対象外) | 本人が住民税課税となっている方 または配偶者が住民税課税となっている方 または本人が属する世帯の中に住民税課税者がいる方 または本人の預貯金等が一定額を超える方 |

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合)」

社会福祉法人の利用者負担軽減措置

社会福祉法人の利用者負担軽減制度とは、対象となる社会福祉法人が運営する施設に入居しており、経済的に困窮していると認められた利用者について、利用者負担額を軽減する制度です。

対象となるのは、利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が提供する、以下のようなサービスです。

● 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

● 短期入所生活介護(ショートステイ)

● 訪問介護

● 通所介護(デイサービス)

● 地域密着型通所介護

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

● 夜間対応型訪問介護

● 認知症対応型通所介護

● 小規模多機能型居宅介護

● 複合型サービス

● 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

● 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用したいサービスの運営者が対象の社会福祉法人であるかどうかは、各自治体の福祉課に問い合わせて確認しましょう

年金だけで老人ホームの費用は支払える?

老人ホームの入居には少なくない費用がかかりますが、年金だけで支払うことは可能なのでしょうか。

日本年金機構によると、令和5年度の年金受給額の目安は、67歳以下の場合で以下のとおりです。

|

| 月額 |

| 国民年金(老齢基礎年金(満額) | 66,250円 |

| 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 224,482円 |

年金受給額は人によって異なりますが、厚生年金を受給している場合は、月額利用料が20万円程度の施設であれば、年金だけで賄えることになります。そのため、理論上は可能です。

ただし、首都圏のように地価が高い施設や、サービスが充実している民間施設の場合は、月額利用料が高くなる傾向にあります。

老人ホームの費用を年金のみから支払いたい場合は、入居一時金がかからず、月額利用料も安い安い公的施設を選びましょう。

年金だけで老人ホーム費用を支払えない場合の対処法

老人ホームに入居したくても、資金が足りず、年金だけで支払える施設が見つからない、というケースもあるでしょう。

その際は、以下の2つの対処法があります。

生活保護を受給する

一定の条件を満たしている場合、生活保護を受給できます。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を営めるようサポートする制度です。各種費用に対して扶助が支給され、扶助制度を活用することにより、老人ホームにかかる費用負担を軽減できます。

ただし、入居費用が扶助で賄える範囲内である施設を探すことが必要です。また、すべての施設が生活保護受給者を受け入れているわけではありません。生活保護を受給する場合は、生活保護受給者を受け入れている施設を選びましょう。

介護保険サービスを利用する

介護保険サービスを利用することにより、自己負担を軽減できます。自己負担割合は所得によって異なり、原則介護サービスにかかる費用の1割です。

介護保険サービスを利用できるのは、以下のどちらかの条件を満たす方です。

● 65歳以上で要支援または要介護と判定された方

● 40歳以上65歳未満で、厚生労働省が指定する特定疾病を患っている方

以下の施設に入居する場合は、介護保険サービスが適用され、費用負担を軽減できます。

● 特別養護老人ホーム

● 介護付き有料老人ホーム

● 介護老人保健施設

● 介護医療院(介護療養型医療施設)

● グループホーム

老人ホームに入居する際は資金計画が重要

老人ホームへの入居を検討している方は、希望する施設の入居時費用と月額利用料をもとに資金計画を立てましょう。資金計画を立てる際は、手持ちの資産と今後の収入を把握することが大切です。

また、年金以外に収入・資産を増やす方法を検討することもおすすめです。資産を増やすには、以下のような方法があります。

● 個人型確定拠出年金(iDeCo)

● つみたてNISA(積立NISA)

● 投資信託

● 不動産小口化商品

それぞれメリット・デメリットがありますが、どれも比較的始めやすい資産運用方法です。詳しくは、こちらの記事「資産運用」の記事を参考にしてください。

老人ホームの権利形態の違い

老人ホームには、以下の3つの権利形態があります。

● 利用権方式

● 建物賃貸借方式

● 終身建物賃貸借方式

権利について理解しておかなければ、入居後にトラブルになるリスクがあります。入居前に、必ず権利形態について確認しましょう。

以下では、それぞれの権利形態ごとの違いについて解説します。

利用権方式

利用権方式とは、居住部分の利用料と、介護や生活支援などのサービス利用料が一体となった契約方式です。入居一時金を支払うことにより、居住の権利や、各種サービスを利用する権利を獲得します。

利用権方式では、入居者が亡くなった時点で契約が終了するのが特徴です。入居者の死後、ご家族が利用権を相続することはできません。

建物賃貸借方式

建物賃貸借方式とは、通常の賃貸住宅における契約方式と同様、建物の居住部分のみに関する契約です。居住部分の利用料と、各種サービス利用料が別々になっているのがポイントです。月額利用料を支払うことにより、施設で生活する権利を獲得します。サービス利用については、別途費用の支払いが必要です。

建物賃貸借方式では、借地借家法が適用されるため、入居者が亡くなったからといって契約は終了するわけではありません。ご家族が月額利用料を支払い続けることにより、居住権が存続します。

終身建物賃貸借方式

終身建物賃貸借方式は、建物賃貸借方式と同様に、建物の居住部分のみに関する契約です。しかし、契約者が亡くなった時点で契約が終了するという特徴があります。

ただし、同居者が一定の条件を満たす場合は、1ヶ月以内に継続して居住したい旨を申し出て、月額利用料を支払うことにより、居住し続けられます。

老人ホームの費用以外に確認するべきポイント

老人ホーム選びの際は、費用ももちろん重要なポイントですが、以下の点もチェックしましょう。

● 受け入れ対象の介護度

● 介護サービスの内容・手厚さ

● 看取りの受け入れ有無

ここでは、老人ホーム選びの際に注意したい3つのポイントについて解説します。

1.受け入れ対象の介護度

施設ごとに、受け入れ対象の介護度は異なります。

| 特別養護老人ホーム | 要介護3以上(原則) |

| 養護老人ホーム | 自立 |

| 軽費老人ホーム | 自立〜要介護 |

| 介護付き有料老人ホーム | 要介護(原則) |

| 住宅型有料老人ホーム | 自立〜要介護 |

| 健康型有料老人ホーム | 自立 |

入居したい施設が介護度に対応していない場合は、原則入居できません。

また、将来介護度が変化した場合、別の施設を探さなければならないこともあります。たとえば、自立している状態で健康型有料老人ホームに入居し、将来要介護になった場合は、要介護に対応しており、介護サービスを提供している施設に入居する必要があります。そのため、将来のことを考えて施設を選ぶことが大切です。

介護度以外にも、疾患を抱えていて医療サービスを受ける必要がある方は、必要な医療サービスに対応している施設かどうかをチェックしましょう。

2.介護サービスの内容・手厚さ

施設で介護サービスを受けたい場合は、介護サービスの内容や手厚さも重要なポイントです。

施設によって、介護サービスの充実度は異なります。基本的に、入居者に対するスタッフ数が多ければ、その分手厚い介護サービスを受けられます。また、24時間介護サービスを受けられる施設であれば、安心して入居できるでしょう。

さらに、医療機関との連携体制が整っている施設を選べば、万が一の際にも迅速に対応してくれます。

3.看取りの受け入れ有無

老人ホームを終のすみかとしたい場合は、看取りに対応しているかどうかも確認しましょう。高度な医療サービスを受けられる介護医療院(介護療養型医療施設)は、看取りやターミナルケアにも対応しています。

また、特別養護老人ホームや民間の有料老人ホームの中にも、看取りに対応している施設は存在します。

なお、終身利用できるからといって、看取りに対応しているとは限りません。終身利用できる施設とは、終身契約を締結することにより、亡くなるまで退去する必要がない施設のことです。終身利用が可能であっても、看取り体制が整っていない場合は、終末期に退去しなければならない場合がある点に留意しましょう。

老人ホーム費用に関するよくある質問

最後に、老人ホーム費用に関してよくあるQ&Aを紹介します。

老人ホーム入居中に入院したらどうする?

入院したからといって、すぐに退去しなければならないわけではありません。老人ホーム入居中に入院した場合の対応は、施設によって異なります。基本的には、料金を支払い続けることにより、そのまま入居し続けられる場合が多いです。

ただし、入院中も居住費や管理費などの支払いは必要なため、入院代と二重で負担しなければならない点には注意が必要です。

また、入院が長期間にわたる場合や、施設では対応できない高度な医療行為が必要になった場合は、退去を求められることもあります。入居者の状態や、施設側の意向も考慮して判断するため、施設や病院との相談が必要です。

老人ホーム入居中に倒産したらどうなる?

運営会社の財務状況が悪化して、倒産してしまう可能性もゼロではありません。倒産後は、別の会社が施設の運営を引き継ぐ場合と、引き継がれずに施設が閉鎖される場合があります。

引き継がれる場合は、同じ施設に住み続けられます。しかし、運営会社が変わるため、サービスの内容や質、月額料金などが変わる可能性があります。また、人員配置の変更で慣れ親しんだ職員がいなくなることもあり、入居者にストレスがかかってしまうこともあるでしょう。

引き継がれなかった場合は、施設が閉鎖するため、住み続けられなくなります。そのため、次の入居先を探さなければなりません。最近では、高齢者施設運営に参入する民間企業が増えています。信頼できる企業が運営している施設を選び、倒産してしまうリスクを回避することが大切です。

夫婦で同じ部屋に入居したら安くなる?

民間施設の中には、1つの居室に夫婦で入居できる場合があります。夫婦でそれぞれ2部屋に入居する場合よりも、2人部屋の方が安くなることが多いです。しかし、中には2人部屋1室の料金と、個室2部屋の料金があまり変わらないという施設もあります。また、2人部屋の方が入居一時金が高くなることもあるため、料金を比較したうえで決めましょう。

老人ホームの費用は親子どちらが負担するもの?

老人ホームの費用を親子どちらが負担するかについては、ご家庭次第です。親御さんが老後用の資金から切り崩して賄う場合もあれば、お子さんが負担する、あるいは親子で折半する場合もあります。

いざ入居するとなった際にトラブルにならないよう、費用をどちらが負担するのか、事前によく話し合っておきましょう。

なお、お子さんが完全に負担しても問題ありません。しかし、高額な入居一時金をお子さんが負担する場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。贈与税が発生する場合、親御さんが支払うよりも負担額が増えてしまうため、注意しましょう。

世帯分離で老人ホーム費用は安くなる?

老人ホームの費用を安くするために、世帯分離するという方法もあります。世帯分離とは、親御さんと同居していながら、家族間の世帯を分けることです。世帯分離することによって、親御さんが単独世帯となり、様々な制度の算定根拠が親御さんの所得のみとなります。そのため、住民税や介護費用負担を軽減できるという仕組みです。

介護施設の費用についても、世帯分離によって介護サービスの自己負担額が減るため、居住費や食費などの自己負担分を減額できます。また、高額介護サービス費支給制度を利用しやすくなるのもメリットです。

一方、親御さんを扶養に入れられなくなったり、介護費用や高額療養費の合算ができなくなったりする点には注意が必要です。また、世帯が分かれるため、親御さん分の公的書類の取得や手続きが面倒になるのも難点です。

まとめ

老人ホームの費用は「初期費用」「月額費用」の2つに分けられ、老人ホームの種類によって費用相場は異なります。この記事で紹介してきたとおり、公的施設のほうが入居費用・月額費用ともに安い傾向にありますが、公的施設は数が少なく入居待ちが発生していることが多いため、スムーズに入居できるとは限りません。そのため介護の必要性が高く、すぐに老人ホームへ入居したい場合には、民間施設への入居を検討したほうがいいでしょう。

初期費用0円の有料老人ホームへ入居し、公的施設に空きが出るのを待つのも選択肢の一つです。一方、同じ施設で腰を据えたい場合、全額前払い方式で入居一時金を支払ったほうが長期的に見ると経済的メリットが大きいといえます。

スマートシニアでは「初期費用」「月額費用」の金額で条件を絞って施設を検索することはもちろん、老人ホームの選び方をプロのコンシェルジュに相談することも可能です。電話・LINE・オンラインなどさまざまな方法で相談できるため、老人ホーム選びに悩んでいる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んだ方によく読まれています

高級老人ホームの費用の目安を紹介!月額の費用感や相場を解説

2025.06.21

老人ホームに入居する時には自宅は売却すべき?考えるべきポイントを解説!

2024.10.21

老人ホームの退去費用とは?内訳についても徹底解説!

2024.04.25