有料老人ホームの費用相場は?月額利用料、入居一時金、他の老人ホームとの費用比較も

入居先の有料老人ホームを選ぶとき、立地や設備なども検討材料にはなりますが、もっとも気になるのは「費用」でしょう。そこでこの記事では、有料老人ホームの費用相場について徹底的に解説します。月額利用料・入居一時金の相場も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

有料老人ホームの費用相場は?

一口に「有料老人ホーム」といっても、その種類は次の3種類に分けられます。

| 比較項目 | 介護付き | 住宅型 | 健康型 |

| 入居対象 | 60歳以上または65歳以上の、要支援1~要介護5の認定を受けた高齢者 (施設の種別にもよる) | 自立している、または要介護度が低い高齢者 | 自立した高齢者 |

| 提供サービス | 食事・生活支援 健康管理 介護サービス リハビリ 医療ケア・看護サービス 看取り など | 生活支援サービス (介護サービスは外部を利用) | 食事などのサービス 家事のサポート など |

| 入居時費用 | 0円~630万円 | 0円~46.0万円 | 0円~1億円 |

| 月額費相場 | 15.0~35.1万円 | 13.4~31.5万円 | 10.0~40.0万円 |

施設の立地にもよりますが、提供サービスが手厚い分、「介護付き有料老人ホーム」の費用は高額になりやすいです。ただし施設が豪華な「健康型有料老人ホーム」は、一般的な介護付き有料老人ホームより入居時費用・月額費用ともに高額になることもあります。

有料老人ホームの費用内訳

さて、有料老人ホームの費用といっても、その内訳は次の3つに分けられます。

● 入居一時金

● 月額費用

● その他費用

それぞれ何のための費用なのか、詳しく見ていきましょう。

入居一時金

入居一時金は、想定される入居期間に応じた「前払い家賃」として請求される費用です。そのため入居期間が長期にわたると判断される場合は高額になりやすく、数百〜1億円近く請求されることもあります。ただし必ずしも請求されるとは限らず、入居一時金0円のプランを用意している施設も少なくありません。ただし入居一時金を支払わない場合、その分だけ月額費用が高くなるため注意してください。

また、当初の想定期間よりも早く退居した場合、入居一時金の一部が返還されることもあります。ただし返還にまつわるルールは施設ごとに異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。5年以上にわたって入居していた場合、返還金がないケースが多いです。

月額費用

月額費用は、次のような日々の暮らしにかかるコストをまとめたものです。

● 居住費

● 食費

● 施設介護サービス費

それぞれの費用の特徴について、さらに詳しく見ていきましょう。

居住費

月額費用の一部は、居住費(家賃)に充当されます。そのため一般的なアパートなどと同じく、好立地な施設ほど高くなりやすいことが特徴です。関東圏の老人ホーム費用相場を比べてみましょう。

| 立地 | 月額費用の相場 |

| 東京都 | 24.9万円 |

| 千葉県 | 17.3万円 |

| 埼玉県 | 16.3万円 |

| 神奈川県 | 19.6万円 |

| 群馬県 | 12.2万円 |

| 茨城県 | 12.0万円 |

| 栃木県 | 13.7万円 |

このように東京都の月額費用相場は突出して高く、北関東の相場は低くなっています。もし月額費用を抑えたい場合には、郊外にある施設を選んだほうがいいでしょう。

食費

有料老人ホームでは施設から食事が提供されます。毎日3食(+おやつ)が提供されるため、食費だけで3〜5万円程度の費用を占めると考えていいでしょう。この食費を節約するために、食事提供のないサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への入居を検討している方もいるかもしれません。

しかし住宅型有料老人ホームなど自立した高齢者を対象とした施設であっても、各入居者の咀嚼能力・嚥下能力に応じたメニューを提供してもらえます。しっかりと栄養管理されたきざみ食・ミキサー食などを提供してもらえることを鑑みると、食費も必要経費だといえるでしょう。

施設介護サービス費

介護を必要とする場合、施設介護サービス費もかかります。介護付き有料老人ホームの場合、介護のための費用も月額費用の中に含まれていることが特徴です。一方、住宅型有料老人ホームの場合、介護が必要な入居者が、個別に外部事業者と居宅サービスを契約しなければなりません。自宅で訪問介護を利用するときと同様に、介護サービスを利用した分だけ追加費用が発生するということです。(なお、健康型有料老人ホームは介護を必要としない高齢者向けの施設であるため、要介護の状態になった場合は原則として転居します)

介護付き有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」の認定を受けており、そこで提供される介護サービスには介護保険が適用されます。また、住宅型有料老人ホームに暮らしながら外部事業者に依頼する介護サービスも、基本的には介護保険の適用範囲内でしょう。介護保険は要支援・要介護の状態に応じ、自己負担限度額が次のように定められています。

|

| 支給限度基準額 | 自己負担額 (自己負担割合が1割の場合) |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

この限度額の範囲内なら、自己負担割合1割で介護サービスを利用できます。なお、介護保険の「適用となるもの」「適用とならないもの」の例は次のとおりです。

【適用となるもの】

● 訪問介護(住宅型有料老人ホーム)

● 介護保険施設における施設サービス費(介護付き有料老人ホーム)

● 福祉用具にかかるレンタル費用・購入費用

【適用されないもの】

● 住宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホームの費用そのもの

● 過剰なサービス(利用者が使用していない部屋の掃除、レジャーの付き添いなど)

その他費用

有料老人ホームの利用に伴って必要となるその他の費用としては、次のような例が挙げられます。

● 管理費・日常生活費・消耗品

● 医療費

● 介護保険対象外のサービス費

それぞれどのような費用なのか、詳しく見ていきましょう。

管理費・日常生活費・消耗品

歯ブラシなどの日用品、オムツなどの消耗品を施設側から提供してもらった場合、別途費用がかかります。また、イベントやサークル活動に伴う参加費がかかる施設も珍しくありません。これらは毎月かかる可能性がある費用なので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

医療費

有料老人ホームには医師が常駐しているわけではないため、体調が悪かったり怪我をしたりした場合には、外部の医療機関を受診することになります。また、施設が医療機関と提携しており、医師が往診に来てくれることも珍しくはありません。この場合、月額費用とあわせて医療費も必要です。

介護保険対象外のサービス費

介護保険の対象とならないサービスを受けた場合も、その部分は全額自己負担となります。追加費用を避けたい場合、受けようとしているサービスが介護保険の対象となっているか、あらかじめ確認しておきましょう。また、先述した支給限度基準額を超えた部分についても自己負担での支払いが必要となるため注意してください。

有料老人ホームには、入居一時金0円の施設もある

先ほど少し触れましたが、有料老人ホームの中には、入居一時金が0円の施設もあります。高額な入居一時金を請求する施設もある中、それが0円となると、逆に怪しいのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。しかし入居一時金の仕組み上、0円だからといって不自然なことはありません。

入居一時金は想定される入居期間に応じた「前払い家賃」としての性質を持つと紹介したとおり、施設側にとって、一時金の全額がただちに必要となる費用ではありません。一般的には、入居時に一時金の10%〜30%程度が初期償却され、残りの費用は5年〜15年程度かけて償却されていきます。

そのため施設側が、初期償却される10%〜30%程度の費用を後払いにしてでも利用者を獲得したいと考えている場合、入居一時金を0円とすることもあるのです。入居してもらえば初月から月額費用が支払われることを考えると、施設の経営戦略としては合理的な判断であるといえるでしょう。

入居一時金0円と、入居一時金支払いはどちらがお得?

入居一時金が0円の場合と、入居一時金を支払う場合、どちらがお得なのか気になる方も多いでしょう。しかし、どちらがお得になるのかは、その有料老人ホームにどのくらいの期間暮らすのかによって異なります。有料老人ホームへ支払う費用だけを比べると、入居一時金として全額を前払いする方法がもっとも総額を抑えられるでしょう。しかし数年内に特別養護老人ホームなど別の介護施設への転居を考えている場合、入居一時金を支払わずに資金を温存したほうが安心です。それぞれの方の将来設計にあわせて、かかる費用をシミュレーションしてみてください。

有料老人ホームは、施設によって費用の差がある

先述したとおり、有料老人ホームには介護付き・住宅型・健康型の3種類があり、それぞれ費用の差が大きいことは知っておかなければなりません。

| 比較項目 | 介護付き | 住宅型 | 健康型 |

| 入居時費用 | 0円~630万円 | 0円~46.0万円 | 0円~1億円 |

| 月額費相場 | 15.0~35.1万円 | 13.4~31.5万円 | 10.0~40.0万円 |

健康型は施設が充実しており、介護付き・住宅型と比べると家賃相当額が高くなりやすい傾向にあります。また、介護付きは嚥下能力に応じた個別メニューが用意されるなどの特性上、食費が高額になりがちです。それぞれの種別ごとに、どのような費用がどのくらいかかるのか見ていきましょう。

介護付き有料老人ホームの費用相場

介護付有料老人ホームの費用相場を内訳別に見てみましょう。

| 家賃相当額(消費税非課税) | 9.0~12.0万円 |

| 管理費 | 5.0~12.0万円 |

| 食費 | 3.0~6.0万円 |

| 介護サービス費 | 2.0万円~ (介護区分ごとの自己負担限度額に応じる) |

| その他費用(消耗品など) | 1.0万円程度 |

| 合計 | 15.0~35.1万円 |

介護付き有料老人ホームの場合、介護サービス費は施設の月額費用内に含まれることが特徴です。なお、介護付き有料老人ホームといっても、自立・要支援・要介護の方が入居する「混合型」や、自立している方が入居する「自立型」で、介護サービスを現状では活用していないという場合には、介護サービス費はかかりません。

住宅型有料老人ホームの費用相場

つづいて住宅型有料老人ホームの費用相場を内訳別に見てみましょう。

| 家賃相当額(消費税非課税) | 7.5~12.0万円 |

| 管理費 | 5.0~7.5万円 |

| 食費 | 3.0~4.0万円 |

| 生活支援サービス費 | 2.0万円程度 |

| その他費用(消耗品など) | 1.0万円程度 |

| 合計 | 13.4~31.5万円 |

月額費用に介護サービス費が含まれず、代わりに生活支援サービス費が含まれることが特徴です。なお、外部の居宅介護事業所と個別に契約する場合、別途介護サービス費の負担も発生します。(先述した限度額の範囲内なら、利用した額の1割を自己負担)

健康型有料老人ホームの費用相場

最後に、健康型有料老人ホームの費用相場を内訳別に紹介します。

| 家賃相当額(消費税非課税) | 8.0~12.0万円 |

| 管理費 | 8.0万円~ |

| 食費 | 0円~6.0万円 |

| その他費用(消耗品など) | 1.0万円程度 |

| 合計 | 10.0~40.0万円 |

自立した高齢者が暮らす施設であるため、介護サービス費や生活支援サービス費はかかりません。しかしトレーニングジムや映画鑑賞室など娯楽施設が充実しているケースが多く、家賃・管理費は高くなりがちです。月額費用の総額は、もっとも高くなると考えておきましょう。

関連記事

健康型有料老人ホームとは?

有料老人ホームの入居一時金の支払い方法

有料老人ホームの入居一時金の支払い方法にも種類があります。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。

| 比較対象 | メリット | デメリット |

| 全額前払い (前払い方式) | 入居後にかかる月額費用を減らせるため、老後予算の見通しを立てやすい | 一度に高額な支払いが必要となる |

| 入居一時金0円 (月払い) | まとまった資金を用意する必要がない | 長期的な支払い総額はもっとも高い |

| 一部前払い (併用方式) | 入居一時金0円の場合と比べると、月額費用は抑えられる | 全額前払いの場合と比べると、総額が高くなる |

支払方法ごと、特徴を詳しく見ていきましょう。

前払い方式

賃料を入居時に全額一括で支払うのが前払い方式です。入居後には家賃負担がなく、管理費・食費などの相当する部分のみを支払います。入居後にかかる月額費用を減らせるため、老後予算の見通しを立てやすいことは大きなメリットだといえるでしょう。ただし、一度に高額な支払いが必要となるため、まとまった現金を用意できる方しか活用できません。退職金で入居一時金を多めに支払い、月額費用は年金で支払っていくなど、計画的に支出を計算しておきましょう。

月払い方式

入居時に家賃の前払いをせず、家賃相当額も月額費用として支払っていくスタイルが月払い方式です。いわゆる入居一時金が0円のプランは、月払い方式に該当します。まとまった資金を用意する必要がないことが最大のメリットですが、月額費用は高くなります。

また、長期的に見ると、月払い方式のほうが全額前払いと比べて支払総額が高くなる可能性があることも覚えておきましょう。前払い方式の場合は、たとえ想定されている居住年数を超えて住み続けたとしても、追加費用が発生しないケースが多いです。しかし月払い方式の場合、暮らし続ける限りは家賃相当額を支払う必要があります。

併用方式

想定居住期間の家賃合計額の一部のみを入居一時金として支払い、残りは月額費用として支払うスタイルが併用方式です。入居一時金0円の場合と比べると月額費用が抑えられることはメリットだといえるでしょう。ただし全額前払いの場合と比べると、長期的な支払い総額が高くなる可能性があることは否めません。

有料老人ホームと他の高齢者施設との費用比較

さて、高齢者向けの施設は有料老人ホームだけではなく、次のような施設も存在します。

● サービス付き高齢者向け住宅

● ケアハウス

● グループホーム

有料老人ホームと他の高齢者施設の違いを、費用の面から見ていきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅との違い

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー完備の「高齢者向け賃貸住宅」のことです。介護サービスなどは提供されておらず、安否確認・生活相談など、高齢者が安心して暮らすためのサービスが提供されています。費用相場は次のとおりです。

| 比較対象 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 |

| 入居一時金 | 0円~1億円 (数百万円程度の場合も多い) | 0円〜数千万円 |

| 月額費用 | 10.0~40.0万円 | 5.0〜40.0万円 |

サ高住の費用のほうが安く感じるかもしれませんが、有料老人ホームの費用内には食費・生活支援サービス費などが含まれているのに対し、サ高住の費用は原則として家賃相当額がメインです。食費・光熱費などが別途かかることは考慮しておきましょう。

ケアハウスとの違い

ケアハウスとは、家庭での生活が困難な60歳以上の高齢者が、食事・洗濯などのサービスを低料金で受けられる施設です。

| 比較対象 | 有料老人ホーム | ケアハウス |

| 入居一時金 | 0円~1億円 (数百万円程度の場合も多い) | 数十~数百万円程度 |

| 月額費用 | 10.0~40.0万円 | 10.0~20.0万円 |

ケアハウスのほうが提供しているサービスが少ない分、費用も安い傾向にあります。

グループホームとの違い

グループホームは認知症の高齢者を対象とした、少人数制のユニット型施設のことです。専門職員のサポートを受けながら、入居者している高齢者同士が役割分担しながら共同生活します。

| 比較対象 | 有料老人ホーム | グループホーム |

| 入居一時金 | 0円~1億円 (数百万円程度の場合も多い) | 0円~15.4万円 |

| 月額費用 | 10.0~40.0万円 | 12.4~19.7万円 |

有料老人ホームに比べると、グループホームの費用は安い傾向にあります。

有料老人ホームの費用の負担を軽減する方法

有料老人ホームの入居費用は、決して安いとはいえません。少しでも費用負担を軽減するために、次のような制度を活用することをおすすめします。

● 高額介護サービス費

● 高額医療・高額介護合算療養費制度

● 扶養控除

それぞれ詳しく見ていきましょう。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、1か月間の介護保険サービス費が高額になってしまった場合、所得区分ごとに設けられた上限を超えた分が返還される制度です。

| 区分 | 毎月の負担上限額 |

| 課税所得690万円以上 (年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上1,160万円未満) | 93,000円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円未満 (年収約770万円未満) | 44,400円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |

参考:厚生労働省

この上限額は世帯ごとに決まるため、家庭内に介護保険を利用している方が複数人いる場合は積極的に活用していきましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

介護費用とあわせて医療費用も高額になってしまった場合に活用できるのが「高額介護合算療養費」制度です。1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療保険・介護保険の自己負担合算額が、下記表の上限額を超えてしまった場合、自己負担額が軽減されます。

| 所得区分 | 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 |

| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | ||

| 年収約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |

| 年収約770万円~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収約370万円~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |

| ~年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |

| 市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等) | 19万円(※) | 19万円(※) | |

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

参考:内閣府

扶養控除

扶養控除とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がいる場合、その扶養親族の人数に応じた額を所得金額から差し引ける制度のことです。有料老人ホームに入居している場合、「同居老親」としての扶養控除は受けられません。しかし生計を一にしており、入居者の所得金額が38万円以下であるなどの条件を満たしている場合には、老人扶養親族として所得控除の対象とできる場合があります。個別具体的な条件については、一度税理士に相談してみるといいでしょう。

有料老人ホームの費用に関する注意ポイント

有料老人ホームに入居する際は高額な費用を支払うことになります。思わぬトラブルを避けるためにも、次の2つのポイントは覚えておきましょう。

● 90日ルールが法律化されている

● 重要事項説明書にはしっかり目を通す

それぞれの注意ポイントについて詳しく解説します。

90日ルールが法律化されている

数百万円単位での支払いとなる「入居一時金」は、施設運営事業者が定めた期間内に退居した場合、基本的には償却された分を除いて利用者へ返金されます。しかし入居直後に償却される「初期償却費」が不当に高額に設定されている場合、短期間で退居しているにも関わらず、ほとんど返金されないケースが存在しました。入居者本人が死亡したことで短期解約(退居)となっているにも関わらず返金されないケースなどもあり、問題となった歴史があるのです。

このような入居一時金に関わるトラブルを防ぐため、何らかの事情で有料老人ホームを90日以内に退居する場合には、諸経費(退居までにかかった実費)を除いた入居一時金の残金が返還される「短期解約特例」というルールが設けられています。(通称:90日ルール)以前は90日ルールに法的拘束力がなく、ルールを守らない悪質な事業者も存在しましたが、いまでは法律で義務付けられているため安心してください。

重要事項説明書にはしっかり目を通す

入居一時金の返還を含め、費用面のトラブル・疑問点を解消するために重要なのが「重要事項説明書」です。有料老人ホームを運営する事業者は、契約時に利用者(および家族)に対して、重要事項説明書の内容を説明することが義務付けられています。この説明書には施設概要や職員配置状況、サービス内容はもちろん、どのような費用がかかるのかも明記されていることがポイントです。

とくに前払金・原状回復費の扱いなど、月額費用以外にかかる費用については必ず確認しておきましょう。また、月額費用は将来的な物価変動・介護報酬の改定などにより、値上げされる可能性があります。どのような場合に値上げされる可能性があるのかも、重要事項説明書に掲載されているため確認してみてください。さらに、先述した90日ルールが記載されているかどうかもチェックすべきポイントの一つです。もし重要事項説明書の内容に不明点があれば、疑問が解消するまで質問するようにしましょう。

また、渡された重要事項説明書は、退居するまで大切に保管しておく必要があります。万が一トラブルになった場合、重要事項説明書の内容をもとに施設側と話し合うようにするためです。契約書だけではなく、重要事項説明書も失くさないようにしましょう。

有料老人ホームの費用以外で注意したいポイント

有料老人ホームを選ぶときは、費用以外にも注意したいポイントが存在します。とくに確認すべきポイントは次のとおりです。

● 希望するサービスが受けられるかを確認する

● レクリエーションやイベントが充実しているかを確認する

● 職員体制や施設の体制に問題がないかを確認する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

希望するサービスが受けられるかを確認する

有料老人ホームで受けられるサービスは、施設ごとに異なります。たとえば有料老人ホームの種類ごとの提供サービスは次のとおりです。

| 比較項目 | 介護付き | 住宅型 | 健康型 |

| 提供サービス | 食事・生活支援 健康管理 介護サービス リハビリ 医療ケア・看護サービス 看取り など | 生活支援サービス (介護サービスは外部を利用) | 食事などのサービス 家事のサポート など |

基本的には、医療ケア・看護サービスを受けたい場合は介護付き有料老人ホームを選ぶことになります。しかし、看護師など専門スタッフが在籍している住宅型有料老人ホームもゼロではありません。また、訪問看護サービスを利用できる施設も存在します。そのような施設なら、たとえ住宅型であっても、インスリン注射など医療ケアを受けられるのです。

レクリエーションやイベントが充実しているかを確認する

「見守り」「生活支援」のみが必要な場合は、先述したサ高住で十分かもしれません。しかし有料老人ホームはレクリエーション・イベントが定期的に開催されており、それによって他の入居者とコミュニケーションを取りやすいことがメリットの一つです。

催されるレクリエーションやイベントも施設によって差が大きいポイントであるため、あらかじめ確認しておきましょう。入居前に体験参加できる場合、一度訪問してみることもおすすめです。

職員体制や施設の体制に問題がないかを確認する

有料老人ホームはその種別に応じて、それぞれ以下のような人員配置基準が設けられています。

| 職種 | 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 健康型有料老人ホーム |

| 管理者 | 1人(専従) | 1人 | 1人 |

| 生活相談員 | 1人以上 | 必要数 | 必要数 |

| 介護・看護職員 | 要介護者3人に対して1人以上 | ー | ー |

| 機能訓練指導員 | 1人以上 | ー | ー |

| ケアマネジャー | 1人以上 | ー | ー |

また、居室の床面積が1人あたり13㎡以上であることや、浴室や洗面所などの数など、施設の基準も少なくありません。これら体制に問題がないかどうかも、必ず確認しておきましょう。なお、介護付き有料老人ホームの介護・看護職員比率「要介護者3人に対して1人以上」は、あくまでも最低限の基準です。この基準よりも介護・看護職員が多ければ、手厚いサービスを期待できるでしょう。

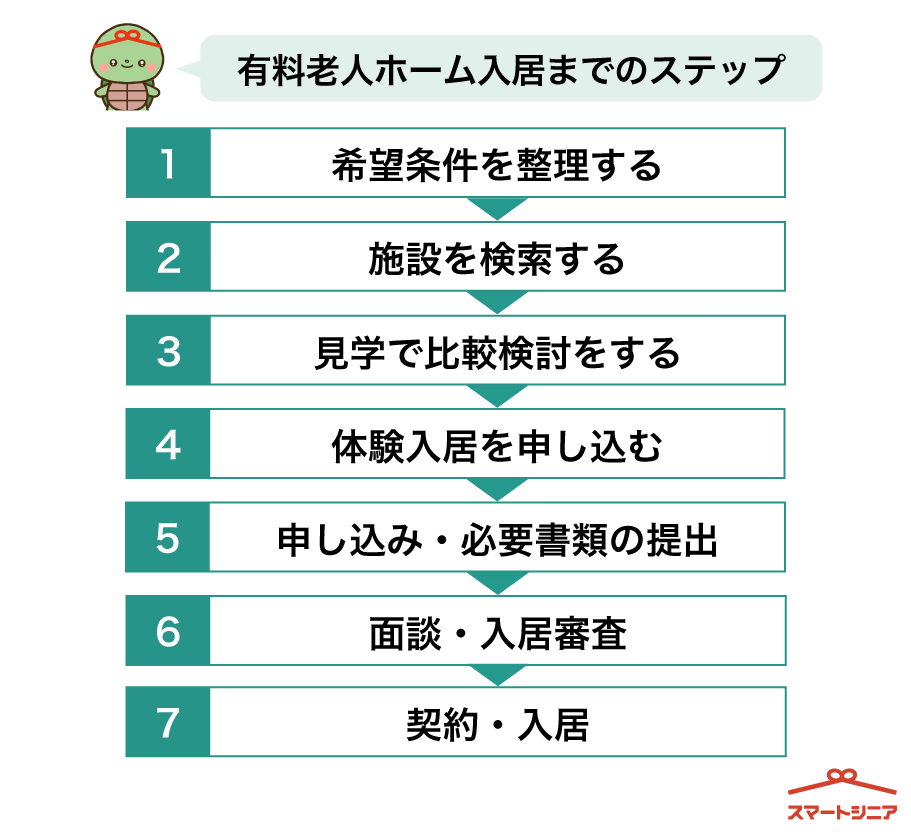

有料老人ホームに入居するまでの流れ

有料老人ホームに入居するまでの流れは、概ね次のとおりです。

● 希望条件を整理する

● 施設を検索する

● 見学で比較検討をする

● 体験入居を申し込む

● 申し込み・必要書類の提出

● 面談・入居審査

● 契約・入居

長期にわたって入居する施設を探すことになるため、希望を整理し、条件を満たす施設を複数ピックアップしてみてください。また、パンフレットなどだけで判断するのではなく、実際に施設を訪れ、雰囲気を肌で感じることも重要です。楽しそうに過ごしている入居者が多ければ、それだけ優れた有料老人ホームであるといえるでしょう。見学時には食事を試食できることもあるため、ぜひ予約して訪問してみてください。

有料老人ホームに関するよくある質問

それでは最後に、有料老人ホームに関するよくある質問と、その回答について紹介します。

住み替える場合は、入居一時金の返金はされる?

住宅型や健康型の場合、介護の必要性が高まると、他の介護施設へ転居しなければなりません。このような住み替えの場合、未償却分の入居一時金については返金されます。償却期間は施設によって異なりますが、5年未満で退居する場合に返金されるケースが多いです。入居先の施設を選ぶときは、入居一時金の返金条件についても比べてみてください。

入居後に入院した場合の費用支払いはどうなる?

有料老人ホームに入居後、体調を崩して医療機関に入院することもあるでしょう。この場合、入院して施設を使っていないとしても、部屋を契約している限り、施設利用料は支払う必要があります。また、入院費用も本人の負担です。つまり入居後に入院した場合、「施設への費用」と「病院への費用」が二重にかかることになります。

なお、入院したからといって必ずしもただちに退居する必要はありませんが、入院期間が3か月以上に及ぶ場合、施設側から退居を促されるケースも少なくありません。また、入院費用については、介護保険ではなく医療保険が適用されます。高額療養費制度も存在するため自己負担額は一定の範囲に限られますが、あまりにも長期の入院になる場合には、有料老人ホームは退居したほうがいいでしょう。

介護度が変わると月額費用は変わる?

介護付き有料老人ホームの場合、入居者の介護度が変わるとそれに伴って月額費用が変わる可能性もあります。先述したとおり、介護付き有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」に相当し、介護サービス費は要介護度に応じた金額となっているためです。要支援・要介護度別の利用限度額は次のとおりです。

|

| 支給限度基準額 | 自己負担額 (自己負担割合が1割の場合) |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

一般論としては、介護度が上がれば必要なケアも増えるため、費用も高くなります。介護度が変わる状態になった場合は、施設側に費用について確認してみてください。

まとめ

有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類があり、それぞれ提供サービスが異なります。介護が必要となる分、月額費用そのものは「介護付き有料老人ホーム」が高くなるケースが多いでしょう。ただし「住宅型有料老人ホーム」に暮らしながら、外部の居宅介護サービスを利用する場合、総合的な支出は「介護付き有料老人ホーム」よりも高くなる可能性もあります。

また、入居一時金を全額前払いとして支払うのか、それとも入居一時金は0円にして月額費用を多めに支払うのかによっても、費用負担は大きく変わります。どのような施設を選べばお得なのかは、それぞれの方の状況によって大きく異なるため、候補先の施設ごとに料金シミュレーションしてみてください。

この記事を読んだ方によく読まれています

特養(特別養護老人ホーム)の3つの種類について|それぞれの特徴や入居条件から、申し込みできる施設を知ろう

2025.01.23

高級老人ホームとは?特徴や一般的な老人ホームとの違いを徹底解説

2025.04.02

高級老人ホームの問題点はあるのか?入居前に抑えておくべきポイントを解説!

2025.04.28

生活保護者がグループホームに入れる?向いてる人の特徴を解説

2024.09.01

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。