介護保険の自己負担割合について解説!所得に応じて1~3割を負担

介護保険の自己負担割合は、利用者の所得に応じて1〜3割と定められています。健康保険と同じく、少ない自己負担で介護サービスを受けられることが特徴です。しかし健康保険と異なり、介護保険は非常に長期にわたって利用することになります。そのため、実際にはいくらくらい負担することになるのかや、いつの所得で自己負担割合が決まるのかなどを気にしている方もいるでしょう。そこでこの記事では、介護保険の自己負担割合が決まるタイミングや自己負担額、さらには負担を軽減する制度などを紹介します。

介護保険の自己負担割合はどのくらい?

冒頭で触れたとおり、介護保険の自己負担割合は1〜3割と定められています。自己負担以外のサービス費用については、介護保険料と自治体負担で賄われていることが特徴です。それでは、どのような人なら自己負担1割で介護サービスを受けられるのでしょうか。利用者負担割合について、詳しく見ていきましょう。

多くの人は1割負担で利用ができる

まず前提として、ほとんどの利用者の自己負担割合は1割です。そもそも介護保険の自己負担割合は、「合計所得金額」と「世帯内の高齢者(65歳以上の方)の人数」で決まります。この合計所得には給与所得や事業所得などだけではなく、老齢年金収入も含まれますが、相応の収入がなければ1割負担の対象者です。(具体的な基準額は後述します)

合計所得によっては2~3割負担の場合も

介護保険制度は「保険」という名称が使われていますが、あくまでも公的な保証制度であるため、民間保険のように単純な「応益負担」で運用されているわけではありません。介護保険料が「応能負担」であることはもちろん、利用者の負担額も低所得者に配慮されているのです。

原則としては、サービス利用時の自己負担は「応益負担」とされています。利用した介護サービスが多ければ、費用も多くかかるということです。しかし中所得者〜高所得者については、負担割合が2〜3割に設定されており、「応能負担」の一面があることも否めません。介護保険制度は「応益負担」と「応能負担」の両方の性質を持っているともいえるでしょう。たとえば65歳以上の単身世帯の場合、合計所得に応じた負担割合は次のように定められています。

| 合計所得金額 | 負担割合 |

| 340万円以上 | 3割 |

| 280万~340万円未満 | 2割 |

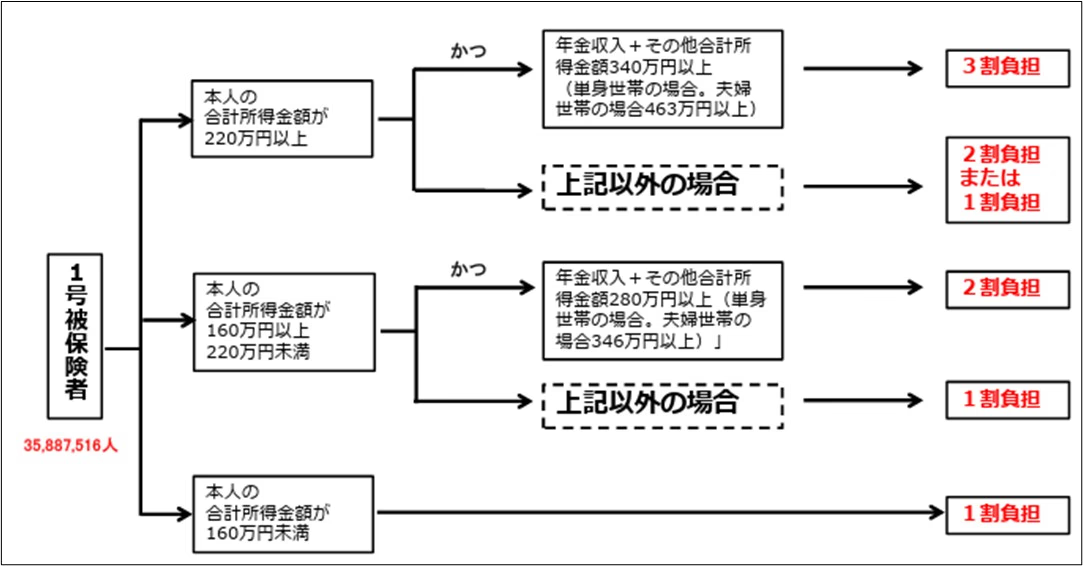

利用者負担割合をフローチャートでチェック

それでは実際に、自身の自己負担割合がどのくらいになるのか、フローチャートでチェックしてみましょう。

1号被保険者(65歳以上)の場合、まずは本人の「合計所得金額」によって3段階に分類されます。ここでいう合計所得金額とは、収入から公的年金控除・給与所得控除・必要経費などを控除した後、基礎控除や人的控除などを差し引く前の所得金額のことです。本人の合計所得が160万円未満なら、介護保険の自己負担割合は1割とされます。

一方、本人の合計所得が160万円以上なら、「老齢年金収入」と「その他の合計所得金額」を合算した条件も見ていかなければなりません。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金所得(雑所得)を除いた所得金額のことです。

本人の合計所得金額が220万円以上で、「年金収入+その他合計所得金額」が340万円以上(夫婦世帯の場合は463万円以上)なら、自己負担割合は3割とされます。3割負担の方は、介護サービス利用者のうち3.6%です。

なお、上記のフローチャートに関わらず、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)・市町村民税非課税者・生活保護受給者の方の自己負担割合は1割です。

合計所得金額の確認方法

合計所得金額の確認方法について、もう少し詳しく知っておきましょう。実は介護保険料の算定に使う「合計所得金額」と、介護サービスの自己負担割合(1〜3割)を決める際の「合計所得金額」は、計算方法が異なります。

介護保険料算定に用いられる「合計所得金額」には、総所得金額・申告分離課税の所得金額・退職所得金額などを加算したものから、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額のことで、純損失や雑損失の繰越控除なども適用されません。

一方、介護サービスの自己負担割合を決める際の「合計所得金額」は、さらに年金収入も加算されて判定されます。公的年金控除・給与所得控除・必要経費は収入から差し引けますが、基礎控除や人的控除は差し引けません。

介護保険の自己負担割合が決まるタイミング

介護保険の自己負担割合は利用者の「所得」「世帯構成」などによって決まりますが、これらは流動的なものです。それでは、いつ自己負担割合が決まるのでしょうか。まず要支援・要介護認定を申請すると、前年の所得をもとに自己負担割合が決まります。たとえば2025年10月に要介護認定が下りる場合、2025年1〜9月までの収入に関係なく、2024年の所得によって自己負担割合が決まるということです。

また、たとえば要支援・要介護認定を2025年4月に受けた場合、その時点で適用される負担割合は、2024年度(2024年8月1日から2025年7月31日まで)のものです。この負担割合は、2023年の所得情報に基づいて決定されます。なお、要支援・要介護認定の申請から1か月程度で「介護保険負担割合証」が発行されることも覚えておきましょう。

負担割合の更新と変更時期

介護保険の自己負担割合は、最新の所得状況に応じて毎年更新されます。各自治体が前年分の所得を把握できる時期にあわせ、「介護保険負担割合証」の適用期間は8月1日〜翌年7月31日とされていることが特徴です。新しい負担割合証は、毎年7月下旬ころに、自動的に各市町村から交付されます。なお、適用期間中に世帯変更などがあった場合は、自治体がその変更を確認した翌月に、都度新しい負担割合証が交付されることも知っておきましょう。

介護保険の支給限度額について

さて、介護保険で受けられるサポートは居宅サービス・特定福祉用具の購入補助・住宅改修費(補助金)などさまざまですが、それぞれ支給限度額が設けられています。

居宅サービスの区分支給限度額

居宅サービスについては、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に次のように定められています。

|

| 支給限度額 (1か月あたり) | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | 利用できるサービス回数の目安 |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 | 週2~3回程度 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 | 週3~4回程度 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 | 1日1回程度 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 | 1日1~2回程度 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 | 1日2回程度 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 | 1日2~3回程度 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 | 1日3~4回程度 |

参考:サービスにかかる利用料

上記の支給限度額の範囲内なら、要支援の方は「介護予防サービス」を、要介護の方は「介護サービス」を、それぞれ自己負担1〜3割で受けられます。支給限度額を超えてサービスを受けることも可能ですが、その超過分は全額自己負担(10割負担)となることは覚えておきましょう。なお、ケアマネジャーに相談すれば、支給限度額内でどのようにサービスを利用すべきか、各利用者ごとのプランを計画してくれます。

特定福祉用具購入の支給限度額

「特定福祉用具販売」は、レンタルに適さない福祉用具(入浴・排泄などに用いる)の購入時に、各年度につき購入額10万円までが支給対象となる制度です。10万円が支給されるわけではなく、購入額10万円を限度に、費用の9割〜7割が介護保険から払い戻されます。つまり利用者負担割合が1割の方が10万円分の用具を購入した場合、そのうち9割(9万円)が保険給付され、自己負担額は1万円です。

「特定福祉用具販売」は償還払いの制度であるため、利用者が購入費用の全額を一度支払い、申請後に給付額が戻されることは覚えておきましょう。補助対象となるのは下記の9品目です。

● 腰掛便座

● 自動排泄処理装置の交換可能部品

● 排泄予測支援機器

● 入浴補助用具

● 簡易浴槽

● 移動用リフトのつり具部分

● 固定用スロープ

● 歩行器

● 歩行補助つえ

それぞれの品目ごと、機能・構造の条件が設けられているため注意してください。たとえば「腰掛便座」は『和式便器の上に設置して腰掛式に変換するもの(高さを補うものを含む)』『洋式便器の上に設置して高さを補うもの』『電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる動作を補助するもの』『便座・バケツなどで構成されている、移動可能な便器』のいずれかに該当するもののみが補助対象で、設置費用については保険給付の対象外です。

住宅改修費の支給限度額

自宅に手すりを取り付けるなど要支援・要介護者のために住宅改修をした場合、改修費用20万円を限度に保険給付の対象として申請できます。こちらも20万円が補助されるわけではなく、改修費用20万円を上限に、9割〜7割が介護保険から払い戻される制度です。つまり利用者負担割合が2割の方が20万円分の改修を実施した場合、そのうち8割(16万円)が保険給付されるため、自己負担額は4万円となります。(20万円を超えた部分は全額自己負担)なお、給付対象となる住宅改修の種類は次のとおりです。

● 手すりの取付け

● 段差の解消

● 滑りの防止・移動の円滑化などのための、床・通路面の材料の変更

● 引き戸などへの扉の取替え

● 洋式便器などへの便器の取替え

● その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

段差の解消や床・通路面の材料の変更については建物と一体ではない部分、たとえば玄関から道路までの屋外工事も支給対象です。ひとり辺り生涯20万円までが支給限度基準額とされていますが、要介護状態区分が3段階上昇した場合、または転居した場合には、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

居宅サービス利用時の自己負担額

居宅サービスはその性質によって、次のような種類に細分化されます。

| 訪問系サービス | 通所系サービス | 宿泊系サービス |

| 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートステイ) |

それぞれのサービス利用時の自己負担額について、詳しく見ていきましょう。

訪問系サービス

訪問系サービスは、その名のとおり、介護士や看護師が居宅(自宅や老人ホーム)へ訪問してくれるサービスです。サービス内容・目的は多岐にわたり、いくつかの種類に分けられています。

訪問介護

訪問介護は、介護福祉士や訪問介護員が入浴・食事・トイレなどをサポートしてくれる制度です。利用者本人のためなら、洗濯・買い物を任せることもできます。利用時間に応じた自己負担額は次のとおりです。

| サービス内容 | 所要時間 | 単位 | 自己負担額(1回あたり) |

| 身体介護 | 20未満 | 163単位 | 163円 |

| 20~30分 | 244単位 | 244円 | |

| 30~60分 | 387単位 | 387円 | |

| 60分~ | 567単位 ※30分毎に+82単位 | 567円 | |

| 生活援助 | 20~45分 | 179単位 | 179円 |

| 45分~ | 220単位 | 220円 | |

| 移乗介助 | – | 97単位 | 97円 |

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、「浴槽」「湯沸かし器」などを積んだ入浴専用車両が利用者の居宅を訪問し、看護師や介護職員などの専門職員が入浴を介助してくれるサービスです。こちらは利用回数1回ごとに、自己負担額が決められています。

| 単位 | 自己負担額(1回あたり) |

| 1,266単位 | 1,266円 |

なお、訪問入浴介護は単に入浴するだけではなく、入浴前後の体調を測る「バイタルチェック」を提供していることも特徴です。

訪問看護

訪問看護は、利用者の居宅に看護師が訪問してくれるサービスです。自宅での療養生活をサポートするためのサービスで、人工肛門・点滴・人工呼吸器の管理などの医療行為を提供してもらえます。訪問介護と同じく、1回あたりの利用時間に応じた自己負担額が設定されていることが特徴です。

| 所要時間 | 指定訪問看護ステーション | 病院・診療所による訪問看護 | ||

| 単位 | 自己負担額 | 単位 | 自己負担額 | |

| 20分未満 | 313単位 | 313円 | 265単位 | 265円 |

| 30分未満 | 470単位 | 470円 | 398単位 | 398円 |

| 30~60分 | 821単位 | 821円 | 573単位 | 573円 |

| 60~90分 | 1,125単位 | 1,125円 | 842単位 | 842円 |

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士が利用者の居宅に訪問してくれるサービスで、家に居ながらリハビリテーション(機能訓練や理学療法など)を受けられます。こちらも訪問入浴介護と同じく、利用回数1回ごとに自己負担額が決められていることが特徴です。

| 単位 | 自己負担額(1回あたり) |

| 307単位 | 307円 |

通所系サービス

通所系サービスは、負担は居宅で過ごしつつ、必要に応じて施設へ通う介護サービスです。代表的な通所系サービスとしては次の2つが挙げられます。

● 通所介護(デイサービス)

● 通所リハビリテーション(デイケア)

デイサービスやデイケアという名称を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。それぞれのサービス内容や自己負担額について、詳しく見ていきましょう。

通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)は、利用者がデイサービスセンターを訪問して介護を受けるサービスです。食事や入浴などの生活支援だけではなく、レクリエーションやリハビリテーションを通じて心身機能の維持を図ります。なお、自宅からデイサービスセンターへの送迎もサービスに含まれているため、運転免許証のない方や足腰に不安のある方でも安心してサービスを利用できることも特徴です。そんな通所介護サービスの自己負担額は、介護レベルと所要時間、さらにデイサービス施設の規模に応じて定められています。

通常規模型通所介護費(1か月あたりの延べ利用者数が301名以上750名以下)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 370単位 | 370円 | 388単位 | 388円 | 570単位 | 570円 | 584単位 | 584円 | 658単位 | 658円 | 669単位 | 669円 |

| 要介護2 | 423単位 | 423円 | 444単位 | 444円 | 673単位 | 673円 | 689単位 | 689円 | 777単位 | 777円 | 791単位 | 791円 |

| 要介護3 | 479単位 | 479円 | 502単位 | 502円 | 777単位 | 777円 | 796単位 | 796円 | 900単位 | 900円 | 915単位 | 915円 |

| 要介護4 | 533単位 | 533円 | 560単位 | 560円 | 880単位 | 880円 | 901単位 | 901円 | 1,023単位 | 1,023円 | 1,041単位 | 1,041円 |

| 要介護5 | 588単位 | 588円 | 617単位 | 617円 | 984単位 | 984円 | 1,008単位 | 1,008円 | 1,148単位 | 1,148円 | 1,168単位 | 1,168円 |

大規模型通所介護費Ⅰ(1か月あたりの延べ利用者数が751名以上900名以下)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 358単位 | 358円 | 376単位 | 376円 | 544単位 | 544円 | 564単位 | 564円 | 629単位 | 629円 | 647単位 | 647円 |

| 要介護2 | 409単位 | 409円 | 430単位 | 430円 | 643単位 | 643円 | 667単位 | 667円 | 744単位 | 744円 | 765単位 | 765円 |

| 要介護3 | 462単位 | 462円 | 486単位 | 486円 | 743単位 | 743円 | 770単位 | 770円 | 861単位 | 861円 | 885単位 | 885円 |

| 要介護4 | 513単位 | 513円 | 541単位 | 541円 | 840単位 | 840円 | 871単位 | 871円 | 980単位 | 980円 | 1,007単位 | 1,007円 |

| 要介護5 | 568単位 | 568円 | 597単位 | 597円 | 940単位 | 940円 | 974単位 | 974円 | 1,097単位 | 1,097円 | 1,127単位 | 1,127円 |

大規模型通所介護費Ⅱ(1か月あたりの延べ利用者数が901名以上)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||

| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 345単位 | 345円 | 362単位 | 362円 | 525単位 | 525円 | 543単位 | 543円 | 607単位 | 607円 | 623単位 | 623円 |

| 要介護2 | 395単位 | 395円 | 414単位 | 414円 | 620単位 | 620円 | 641単位 | 641円 | 716単位 | 716円 | 737単位 | 737円 |

| 要介護3 | 446単位 | 446円 | 468単位 | 468円 | 715単位 | 715円 | 740単位 | 740円 | 830単位 | 830円 | 852単位 | 852円 |

| 要介護4 | 495単位 | 495円 | 521単位 | 521円 | 812単位 | 812円 | 839単位 | 839円 | 946単位 | 946円 | 970単位 | 970円 |

| 要介護5 | 549単位 | 549円 | 575単位 | 575円 | 907単位 | 907円 | 939単位 | 939円 | 1,059単位 | 1,059円 | 1,086単位 | 1,086円 |

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)は、老人保健施設・病院・診療所などの施設へ通って理学療法や作業療法などのリハビリテーションを受けるサービスです。デイケアの自己負担額も、介護レベル・所要時間・施設の規模に応じて定められています。

通常規模の事業所(1か月あたりの延べ利用者数が750名以下)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||||

| 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | ||||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 366単位 | 366円 | 380単位 | 380円 | 483単位 | 483円 | 549単位 | 549円 | 618単位 | 618円 | 710単位 | 710円 | 757単位 | 757円 |

| 要介護2 | 395単位 | 395円 | 436単位 | 436円 | 561単位 | 561円 | 637単位 | 637円 | 733単位 | 733円 | 844単位 | 844円 | 897単位 | 897円 |

| 要介護3 | 426単位 | 426円 | 494単位 | 494円 | 638単位 | 638円 | 725単位 | 725円 | 846単位 | 846円 | 974単位 | 974円 | 1,039単位 | 1,039円 |

| 要介護4 | 455単位 | 455円 | 551単位 | 551円 | 738単位 | 738円 | 838単位 | 838円 | 980単位 | 980円 | 1,129単位 | 1,129円 | 1,206単位 | 1,206円 |

| 要介護5 | 487単位 | 487円 | 608単位 | 608円 | 836単位 | 836円 | 950単位 | 950円 | 1,112単位 | 1,112円 | 1,281単位 | 1,281円 | 1,369単位 | 1,369円 |

大規模の事業所Ⅰ(1か月あたりの延べ利用者数が月751人以上900人以内)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||||

| 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | ||||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 361単位 | 361円 | 375単位 | 375円 | 477単位 | 477円 | 540単位 | 540円 | 599単位 | 599円 | 694単位 | 694円 | 734単位 | 734円 |

| 要介護2 | 392単位 | 392円 | 431単位 | 431円 | 554単位 | 554円 | 626単位 | 626円 | 709単位 | 709円 | 824単位 | 824円 | 868単位 | 868円 |

| 要介護3 | 421単位 | 421円 | 488単位 | 488円 | 630単位 | 630円 | 711単位 | 711円 | 819単位 | 819円 | 953単位 | 953円 | 1,006単位 | 1,006円 |

| 要介護4 | 450単位 | 450円 | 544単位 | 544円 | 727単位 | 727円 | 821単位 | 821円 | 950単位 | 950円 | 1,102単位 | 1,102円 | 1,166単位 | 1,166円 |

| 要介護5 | 481単位 | 481円 | 601単位 | 601円 | 824単位 | 824円 | 932単位 | 932円 | 1,077単位 | 1,077円 | 1,252単位 | 1,252円 | 1,325単位 | 1,325円 |

大規模の事業所Ⅱ(1か月あたりの延べ利用者数が月901人以上)

| 要介護度 | 所要時間 | |||||||||||||

| 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | ||||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 353単位 | 353円 | 368単位 | 368円 | 465単位 | 465円 | 520単位 | 520円 | 579単位 | 579円 | 670単位 | 670円 | 708単位 | 708円 |

| 要介護2 | 384単位 | 384円 | 423単位 | 423円 | 542単位 | 542円 | 606単位 | 606円 | 687単位 | 687円 | 797単位 | 797円 | 841単位 | 841円 |

| 要介護3 | 411単位 | 411円 | 477単位 | 477円 | 616単位 | 616円 | 689単位 | 689円 | 793単位 | 793円 | 919単位 | 919円 | 973単位 | 973円 |

| 要介護4 | 441単位 | 441円 | 531単位 | 531円 | 710単位 | 710円 | 796単位 | 796円 | 919単位 | 919円 | 1,066単位 | 1,066円 | 1,129単位 | 1,129円 |

| 要介護5 | 469単位 | 469円 | 586単位 | 586円 | 806単位 | 806円 | 902単位 | 902円 | 1,043単位 | 1,043円 | 1,211単位 | 1,211円 | 1,282単位 | 1,282円 |

通所リハビリテーションも送迎を含めたサービスであるため、運転免許証のない方・足腰に不安のある方でも利用できます。

宿泊系サービス

宿泊系サービスは、普段は居宅で暮らしている方が、特別養護老人ホームなどの施設に短期間(数日~2週間程度)入居するサービスです。短期入所する目的によって、次の2つに分類されます。

● 短期入所生活介護(ショートステイ)

● 短期入所療養介護

生活介護と療養介護の違いや、それぞれの自己負担額について、詳しく見ていきましょう。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は「ショートステイ」とも呼ばれるもので、特別養護老人ホームなどの介護老人福祉施設などが、介護が常時必要な方を短期間受け入れるサービスです。自宅にこもりきりの利用者の孤立感を解消したり、心身機能を維持回復したりすることを目的としています。また、家族の介護負担を軽減することもショートステイの目的の一つです。ショートステイ中は入浴・食事などの日常生活上の支援はもちろん、機能訓練などが提供されます。短期入所生活介護の自己負担額は利用者の要介護度をはじめ、施設の種類や入所する部屋の形態によって次のように定められていることが特徴です。

| 介護度 | 単独型短期 | 併設型短期 | ||||||

| 単独型短期入所 生活介護費(Ⅰ) <従来型個室> | 単独型短期入所 生活介護費(Ⅱ) <多床室> | 併設型短期入所 生活介護費(Ⅰ) <従来型個室> | 併設型短期入所 生活介護費(Ⅱ) <多床室> | |||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 645単位 | 645円 | 645単位 | 645円 | 603単位 | 603円 | 603単位 | 603円 |

| 要介護2 | 715単位 | 715円 | 715単位 | 715円 | 672単位 | 672円 | 672単位 | 672円 |

| 要介護3 | 787単位 | 787円 | 787単位 | 787円 | 745単位 | 745円 | 745単位 | 745円 |

| 要介護4 | 856単位 | 856円 | 856単位 | 856円 | 815単位 | 815円 | 815単位 | 815円 |

| 要介護5 | 926単位 | 926円 | 926単位 | 926円 | 884単位 | 884円 | 884単位 | 884円 |

なお、短期入所生活介護の連続利用日数は30日までとされていることも覚えておきましょう。

短期入所療養介護(ショートステイ)

短期入所療養介護は、利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送りつつも、療養生活の質を向上させたり家族の負担を軽減したりするために、要介護者が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院などへ短期間入所するサービスです。入所中は日常生活上の世話はもちろん、医療・看護・機能訓練サービスなどを受けられます。要介護度に応じた自己負担額は次のとおりです。

介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日あたり)

| 施設区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | ||

| 短期入所療養介護費Ⅰ | 従来型個室 【基本型】 | 753単位 | 753円 | 801単位 | 801円 | 864単位 | 864円 | 918単位 | 918円 | 971単位 | 971円 |

| 従来型個室 【在宅強化型】 | 819単位 | 819円 | 893単位 | 893円 | 958単位 | 958円 | 1,017単位 | 1017円 | 1074単位 | 1,074円 | |

| 多床室 【基本型】 | 830単位 | 830円 | 880単位 | 880円 | 944単位 | 944円 | 997単位 | 997円 | 1,052単位 | 1,052円 | |

| 多床室 【在宅強化型】 | 902単位 | 902円 | 979単位 | 979円 | 1,044単位 | 1,044円 | 1,102単位 | 1,102円 | 1,161単位 | 1,161円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅱ <療養型老健:看護職員を配置> | 従来型個室 【療養型】 | 790単位 | 790円 | 874単位 | 874円 | 992単位 | 992円 | 1,071単位 | 1,071円 | 1,150単位 | 1,150円 |

| 多床室 【療養型】 | 870単位 | 870円 | 956単位 | 956円 | 1,074単位 | 1,074円 | 1,154単位 | 1,154円 | 1,231単位 | 1,231円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅲ <療養型老健:看護オンコール体制> | 従来型個室 【療養型】 | 790単位 | 790円 | 868単位 | 868円 | 965単位 | 965円 | 1,043単位 | 1,043円 | 1,121単位 | 1,121円 |

| 多床室 【療養型】 | 870単位 | 870円 | 949単位 | 949円 | 1046単位 | 1046円 | 1124単位 | 1,124円 | 1203単位 | 1203円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅳ <特別介護老人保健施設 短期入所療養介護費> | 従来型個室 | 738単位 | 738円 | 784単位 | 784円 | 848単位 | 848円 | 901単位 | 901円 | 953単位 | 953円 |

| 多床室 | 813単位 | 813円 | 863単位 | 863円 | 925単位 | 925円 | 977単位 | 977円 | 1,031単位 | 1,031円 | |

なお、短期入所療養介護の連続利用日数も30日までとされています。

施設サービスの利用時の自己負担額

施設サービスとは、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)に入所した方に提供されるサービスのことです。いわゆる介護施設へ入居した場合、介護費・食費・住居費などさまざまな費用がかかりますが、「介護にかかる費用」については介護保険の対象とされています。

介護福祉施設サービス・介護保険施設サービス

施設サービスのうち、とくに代表的なのが介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設(老健)です。

特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の方が入居できる施設で、入居すると介護サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかります。介護の必要性が非常に高い人の入居を前提としており、亡くなるまで特養で暮らす方も少なくありません。そのため長期にわたって費用が発生することになりますが、月額費用のうち介護サービス費については介護保険の対象とされています。要介護度別の自己負担額は次のとおりです。(要介護1・2の方も、特例で入居が認められることがあります)

| 施設区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | ||

| 短期入所療養介護費Ⅰ | 従来型個室 【基本型】 | 753単位 | 753円 | 801単位 | 801円 | 864単位 | 864円 | 918単位 | 918円 | 971単位 | 971円 |

| 従来型個室 【在宅強化型】 | 819単位 | 819円 | 893単位 | 893円 | 958単位 | 958円 | 1,017単位 | 1017円 | 1074単位 | 1,074円 | |

| 多床室 【基本型】 | 830単位 | 830円 | 880単位 | 880円 | 944単位 | 944円 | 997単位 | 997円 | 1,052単位 | 1,052円 | |

| 多床室 【在宅強化型】 | 902単位 | 902円 | 979単位 | 979円 | 1,044単位 | 1,044円 | 1,102単位 | 1,102円 | 1,161単位 | 1,161円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅱ <療養型老健:看護職員を配置> | 従来型個室 【療養型】 | 790単位 | 790円 | 874単位 | 874円 | 992単位 | 992円 | 1,071単位 | 1,071円 | 1,150単位 | 1,150円 |

| 多床室 【療養型】 | 870単位 | 870円 | 956単位 | 956円 | 1,074単位 | 1,074円 | 1,154単位 | 1,154円 | 1,231単位 | 1,231円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅲ <療養型老健:看護オンコール体制> | 従来型個室 【療養型】 | 790単位 | 790円 | 868単位 | 868円 | 965単位 | 965円 | 1,043単位 | 1,043円 | 1,121単位 | 1,121円 |

| 多床室 【療養型】 | 870単位 | 870円 | 949単位 | 949円 | 1046単位 | 1046円 | 1124単位 | 1,124円 | 1203単位 | 1203円 | |

| 短期入所療養介護費Ⅳ <特別介護老人保健施設 短期入所療養介護費> | 従来型個室 | 738単位 | 738円 | 784単位 | 784円 | 848単位 | 848円 | 901単位 | 901円 | 953単位 | 953円 |

| 多床室 | 813単位 | 813円 | 863単位 | 863円 | 925単位 | 925円 | 977単位 | 977円 | 1,031単位 | 1,031円 | |

参考:厚生労働省

一方、老健は在宅復帰を目指している方を受け入れている施設です。入所者が再び自立して日常生活を送れるよう、リハビリテーションや必要に応じた医療・介護サービスなどを提供しています。老健に入居する際も施設サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかりますが、このうち介護サービス費については介護保険の対象です。要介護度別の1日あたりの自己負担額は次のように定められています。

| 要介護度 | 介護保健施設サービス費Ⅰ | ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ | ||||||

| 基本型(i) | 在宅強化型(ii) | 基本型(iii) | 在宅強化型(iv) | 基本型(i) | 在宅強化型(ii) | 経過的・基本型(i) | 経過的・在宅強化型(ii) | |

| 要介護1 | 717円 | 788円 | 793円 | 871円 | 802円 | 876円 | 802円 | 876円 |

| 要介護2 | 763円 | 863円 | 843円 | 947円 | 848円 | 952円 | 848円 | 952円 |

| 要介護3 | 828円 | 928円 | 908円 | 1,014円 | 913円 | 1,018円 | 913円 | 1,018円 |

| 要介護4 | 883円 | 985円 | 961円 | 1,072円 | 968円 | 1,077円 | 968円 | 1,077円 |

| 要介護5 | 932円 | 1,040円 | 1,012円 | 1,125円 | 1,018円 | 1,130円 | 1,018円 | 1,130円 |

参考:厚生労働省

地域密着型サービス利用時の自己負担額

地域密着型サービスは2006年に開始したサービスで、高齢者が住み慣れた環境・地域で生活を続けられるようにサポートすることを目的としています。多岐にわたるサービスが提供されているため、それぞれの自己負担額について見ていきましょう。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、必要なサービスを必要なタイミングで、24時間365日提供してくれるサービスです。訪問介護員だけでなく看護師も連携したサービスであるため、介護と看護を一体的に受けることができます。自己負担額は次のとおりです。

| 要介護度 | 訪問看護サービスを受ける場合 | 訪問看護サービスを受けない場合 | ||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 7,946単位 | 7,946円 | 5,446単位 | 5,446円 |

| 要介護2 | 12413単位 | 12,413円 | 9,720単位 | 9,720円 |

| 要介護3 | 18,948単位 | 18,948円 | 16,140単位 | 16,140円 |

| 要介護4 | 23,358単位 | 23,358円 | 20,417単位 | 20,417円 |

| 要介護5 | 28,298単位 | 28,298円 | 24,692単位 | 24,692円 |

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問看護は、夜間帯(18〜8時)に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問してくれるサービスです。夜間帯に定期的な訪問を受けて・排泄介助・安否確認などを受けられる「定期巡回」と、ベッドから転落したり急に体調が悪くなったりした時に助けを求められる「臨時対応」の2種類が提供されています。自己負担額は次のとおりです。(オペレーションセンターを設置している場合)

| 基本夜間対応型訪問介護 | 989円(1月につき) |

| 定期巡回サービス | 372円(1回につき) |

| 随時訪問サービス (1名による訪問の場合) | 567円(1回につき) |

| 随時訪問サービス (複数名による訪問の場合) | 764円(1回につき) |

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、利用者が自宅で自立した日常生活を送ることや、利用者の社会的孤立感の解消・心身機能の維持・家族の負担軽減などを目的としたサービスです。利用者は「地域密着型通所介護施設(利用定員19人未満)」に定期的に通い、食事・入浴などの日常生活支援や、機能訓練などのサービスを受けられます。事業所の所要時間によって費用が設定されており、要介護度別の自己負担額は次のとおりです。

| 要介護度 | 訪問看護サービスを受ける場合 | 訪問看護サービスを受けない場合 | ||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 7,946単位 | 7,946円 | 5,446単位 | 5,446円 |

| 要介護2 | 12413単位 | 12,413円 | 9,720単位 | 9,720円 |

| 要介護3 | 18,948単位 | 18,948円 | 16,140単位 | 16,140円 |

| 要介護4 | 23,358単位 | 23,358円 | 20,417単位 | 20,417円 |

| 要介護5 | 28,298単位 | 28,298円 | 24,692単位 | 24,692円 |

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の利用者に専門的なケアを提供するサービスです。認知症の利用者は通所介護施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、食事・入浴などの日常生活支援を受けながら、生活機能向上・口腔機能向上も目指します。事業所の形態・所要時間によって費用が設定されており、自己負担額は次のとおりです。

認知症対応型通所介護費(ⅰ)の場合

| 要介護度 | 訪問看護サービスを受ける場合 | 訪問看護サービスを受けない場合 | ||

| 単位 | 負担額 | 単位 | 負担額 | |

| 要介護1 | 7,946単位 | 7,946円 | 5,446単位 | 5,446円 |

| 要介護2 | 12413単位 | 12,413円 | 9,720単位 | 9,720円 |

| 要介護3 | 18,948単位 | 18,948円 | 16,140単位 | 16,140円 |

| 要介護4 | 23,358単位 | 23,358円 | 20,417単位 | 20,417円 |

| 要介護5 | 28,298単位 | 28,298円 | 24,692単位 | 24,692円 |

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、施設への「通い」を中心としつつ、短期間の「宿泊」・利用者宅への「訪問」を組み合わせ、包括的な支援を受けるサービスです。自己負担額は次のように定められています。

| 要介護度 | 自己負担額(1か月につき) | |

| 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 | 同一建物に居住する者に対して行う場合 | |

| 要介護1 | 10,458円 | 9,423円 |

| 要介護2 | 15,370円 | 13,849円 |

| 要介護3 | 22,359円 | 20,144円 |

| 要介護4 | 24,677円 | 22,233円 |

| 要介護5 | 27,209円 | 24,516円 |

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、要支援2以上の認知症の方を対象に専門的なケアを提供するサービスで、利用者は5〜9人のユニットを組み、1つの共同生活住居で生活します。このユニット数によって、自己負担額が変わることが特徴です。

1ユニットの場合

共同生活住居(ユニット)が1つの場合の自己負担額は次のとおりです。

| 要介護度 | 負担額(日額) |

| 要支援2 | 761円 |

| 要介護1 | 765円 |

| 要介護2 | 801円 |

| 要介護3 | 824円 |

| 要介護4 | 841円 |

| 要介護5 | 859円 |

参考:厚生労働省|認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

2ユニットの場合

共同生活住居(ユニット)が2つ以上の場合の自己負担額は次のとおりです。

| 要介護度 | 負担額(日額) |

| 要支援2 | 749円 |

| 要介護1 | 753円 |

| 要介護2 | 788円 |

| 要介護3 | 812円 |

| 要介護4 | 828円 |

| 要介護5 | 845円 |

参考:厚生労働省|認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、施設への「通い」・短期間の「宿泊」・利用者宅への「訪問介護」に加えて、さらに「訪問看護」も組み合わせたサービスです。介護と看護の一体的なサービスを、自宅に居ながらにして受けられます。自己負担額は次のとおりです。

| 要介護度 | 同一建物以外 | 同一建物に居住 |

| 要介護1 | 12,447円 | 11,214円 |

| 要介護2 | 17,415円 | 15,691円 |

| 要介護3 | 24,481円 | 22,057円 |

| 要介護4 | 27,766円 | 25,017円 |

| 要介護5 | 31,408円 | 28,298円 |

参考:厚生労働省|看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

介護費用の負担を軽減させる制度

介護保険はあくまでも「保険」であるため、基本的には利用した介護サービスが多ければ費用も多くかかる「応益負担」で運用されています。介護保険の自己負担割合は1〜3割と非常に低く抑えられていますが、それでもサービスを多く利用すれば、毎月数万円の費用がかかることも珍しくありません。介護レベルが高い方は、1か月の自己負担額が10万円を超えてしまうこともあるでしょう。

しかし公的な制度である特性上、経済的に困窮している方を助ける制度も用意されています。介護費用の負担を軽減させる制度の代表例は次のとおりです。

● 高額介護サービス費支給制度

● 高額医療・高額介護合算制度

● 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)

● 医療費控除

● 居住介護住宅改修費・リフォーム

ここからは、それぞれの制度の概要と、制度の仕組みを利用した「世帯分離で負担を減らす方法」について紹介します。

高額介護サービス費支給制度

「高額介護サービス費支給制度」は、1か月間の介護保険サービス費が高額になってしまった場合に活用できる負担軽減制度です。1か月間の介護保険サービス費の自己負担分が下記の上限を超えた場合、超過した分を返還してもらえます。

| 区分 | 毎月の負担上限額 |

| 課税所得690万円以上 (年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上1,160万円未満) | 93,000円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円未満 (年収約770万円未満) | 44,400円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |

参考:厚生労働省

高額介護サービス費制度における上限額は世帯ごとに決まるため、世帯内に要介護認定の方が複数人いる場合、制度が適用される可能性が高いです。課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の世帯を例に考えてみましょう。この場合、世帯としての毎月の負担上限額は44,400円です。要介護3の区分支給限度額は27,048円であるため、たとえば夫・妻の双方が要介護3なら、毎月5.4万円ほどの自己負担が生じることになります。しかし高額介護サービス費制度を活用すれば、この負担額を44,400円にまで抑えられるのです。

高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算制度」は、介護費用と医療費の双方が高額になってしまった場合に使える軽減制度です。8月1日〜翌年7月31日の1年間で、医療保険・介護保険の自己負担額の合計が下記の上限額を超えてしまった場合、自己負担額の一部が軽減されます。

| 所得区分 | 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 |

| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | ||

| 年収約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |

| 年収約770万円~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収約370万円~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |

| ~年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |

| 市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等) | 19万円(※) | 19万円(※) | |

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

参考:内閣府

先ほどと同じく、課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の世帯を例に考えてみましょう。たとえば要介護3の区分支給限度額は27,048円であるため、一年あたりの限度額は32万4,576円となります。もし「介護保険+後期高齢者医療」の世帯なら、自己負担上限額は年間56万円であるため、医療費の自己負担額が年間約24万円(月額約2万円)を超えた場合、自己負担額が軽減されるのです。

そして高額医療・高額介護合算制度も、医療保険上の世帯単位で判断される制度であるため、夫婦の場合は負担が軽減される可能性が高まります。たとえば要介護3の夫は介護サービスを受けており、並行して妻は通院しているとしたら、軽減措置の対象となるかもしれません。介護費・医療費の負担が大きいと感じた場合は、ぜひ一度確認してみてください。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)

介護保険施設を利用する際の月額費用のうち、「介護にかかる費用」は保険給付の対象ですが、食費・居住費は利用者が全額自己負担しなければなりません。この負担を削減できるのが特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)です。ただし、この制度を利用するためには世帯全員が住民税非課税で、なおかつ下記の預貯金額基準を満たしている必要があります。

| 負担段階 | 補足給付の主な対象者 | 預貯金額 (括弧内は夫婦の場合 ) |

| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし |

| 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 (2,000万円以下) | |

| 第2段階 | 年金収入金額+合計所得金額80万円以下 | 650万円以下 (1,650万円以下) |

| 第3段階 ① | 年金収入金額+合計所得金額が80万~120万円以下 | 550万円以下 (1,550万円以下) |

| 第3段階 ② | 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 | 500万円以下 (1,500万円以下) |

参考:厚生労働省

医療費控除

医療費の支払いが暦年で10万円を超えると「医療費控除」を使えることは、多くの方がご存知かもしれません。実は介護保険の対象となるサービスの中には、医療費控除の対象となるものもあります。たとえば訪問看護・介護予防訪問看護といった医療的性質の強いサービスは、医療費控除の対象です。個別具体的な相談をしたい場合、税理士へ問い合わせてみてください。

居住介護住宅改修費・リフォーム

記事前半で紹介したとおり、要支援・要介護者のために住宅を改修(リフォーム)した場合、改修費用20万円を限度に保険給付の対象となります。申請しないと給付されないため、リフォームを検討している場合は忘れずに手続きしましょう。

世帯分離で負担を減らす手もある

世帯分離をして親子の所得を分離すると、介護費用の負担が軽減される可能性が高いです。世帯分離した場合、介護費用負担額の算定材料は「親の所得のみ」となります。そして介護を必要としている親は、基本的に収入が少ないため、各種給付制度の対象となりやすくなるのです。正式な負担軽減制度ではありませんが、親子で同一世帯としている場合は、世帯分離も検討してみてください。

介護保険を利用しながら老人ホームの入居を考えている人におすすめの施設

それでは最後に、介護保険を利用しながら老人ホームの入居を考えている人におすすめの施設をいくつか紹介します。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、見守り・生活相談といったサービスを提供している高齢者向けの賃貸住宅です。施設として介護サービスを提供しておらず、原則として自立した高齢者を対象としていますが、居宅サービスを利用すれば自立して暮らせる方も入居できます。

たとえば要支援1〜2もしくは要介護1程度で、万が一の場合に備えて自宅ではなく見守りサービスのある場所で暮らしたいと考えている方は、居宅サービスを受けつつサ高住で生活することを検討してみてください。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは「住居」と「高齢者向けサービス」を一体的に提供している施設です。ただし介護施設ではないため、やはり施設としては介護サービスを提供しておらず、自立した高齢者の入居を前提としています。

ただしサ高住と同じく、居宅サービスを受けながら住宅型有料老人ホームで暮らすことも可能です。イベント・レクリエーションなどが活発で、サ高住よりも入居者同士の交流が盛んであるため、人とのつながりを重視する方は住宅型有料老人ホームへの入居を検討してみてください。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは「介護施設」であるため、自立している高齢者だけではなく、介護レベルの高い高齢者も受け入れています。月額費用に含まれる「介護サービス費」は介護保険の対象で、介護レベルに応じて定額であることが特徴です。看取りに対応している施設も多いため、特別養護老人ホームなど公的施設の空きがなく困っている場合には、介護付き有料老人ホームを選択肢に入れてみてください。

グループホーム

グループホームは先述したとおり、要支援2以上かつ65歳以上の認知症と診断を受けている高齢者を対象とした施設です。高齢者同士がユニットを組み、自分でできることは自分で行うことで、認知症の進行を緩やかにする効果が期待できます。認知症と診断を受けているものの、それほど身体介護が必要な状態でない場合には、ぜひグループホームへの入居を検討してみてください。

まとめ

介護保険の自己負担割合は利用者の所得に応じて1〜3割と定められています。ほとんどの高齢者は自己負担1割で介護サービスを利用できますが、合計所得金額が280万円を超える場合は2割以上負担しなければならないこともあるため注意してください。

ここでいう「合計所得金額」の計算は、総所得金額・申告分離課税の所得金額・年金収入などを加えたのち、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を差し引いて計算します。しかし基礎控除や人的控除は差し引けないなど複雑なルールとなっているため、もし自己負担割合について不安なことがある場合は、自治体や地域包括支援センターの窓口に相談してみてください。

この記事を読んだ方によく読まれています

老人ホームは病気持ちでも入居できる?対応可能な病気と入居条件を紹介

2025.07.29

要支援2とは?使えるサービス、認定基準、費用例を解説

2025.06.21

要支援1とは?要支援2との違いや認定基準、受けられるサービス内容を解説!

2025.06.21

要支援と要介護の違いを分かりやすく解説!認定基準や受けられるサービスの違いも

2025.05.21